すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

不登校の子どもを持つご家庭にとって、「自宅での学習が学校の出席として認められるのか」は、とても気になるポイントではないでしょうか。

学校に通えないことが続くと、学習の遅れだけでなく、内申や進学への影響も心配になります。

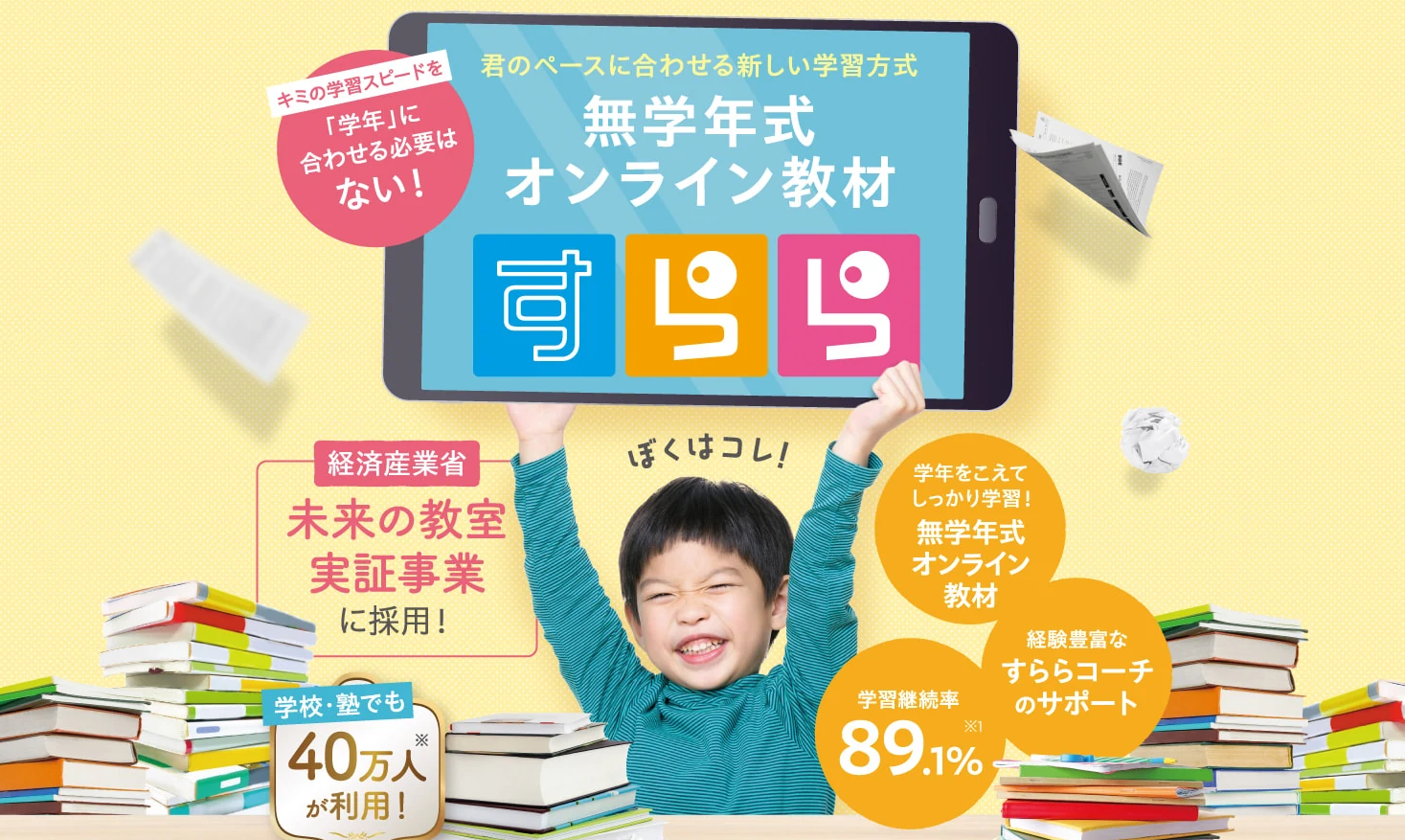

そんな中で、オンライン教材「すらら」は、一定の条件を満たすことで出席扱いとして認められることがあるため、多くの保護者から注目されています。

ここでは、すららが出席扱いとして評価される理由について、わかりやすくご紹介していきます。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが出席扱いとして判断される大きな理由のひとつに、学習の質と記録の信頼性があります。

どれだけ良い教材でも、子どもが本当に取り組んでいるのか、続けているのかが確認できなければ、学校としては判断に迷ってしまいます。

すららでは、子どもの学習状況を自動で記録し、客観的に証明できる仕組みが整っています。

取り組んだ日や時間、内容まですべてがデータとして蓄積されるため、単なる“やっているつもり”ではなく、“きちんとやっている”ことが数字で見える形になるのです。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららでは、毎日の学習内容や時間、進捗状況などが自動的に記録され、それらは「学習記録レポート」としてまとめられます。

このレポートは、どの教科をどれくらい学んだのか、どんなペースで取り組んでいるのかといった情報がしっかり反映されており、学校の先生が確認しやすい形式になっています。

紙のノートや口頭説明では伝えきれない部分も、こうした客観的なデータがあることで、家庭学習の実態がより正確に伝わります。

そのため、学校側としても出席扱いを前向きに検討しやすくなるのです。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

子どもが家庭で学習する場合、保護者が進捗を記録したり、内容を管理したりするのは、思った以上に負担がかかることがあります。

すららでは、その負担を大きく軽減できるように、すべての学習が自動で記録・可視化される仕組みが用意されています。

特別な操作は不要で、子どもが学習を進めればそのままデータとして蓄積されるため、保護者が細かく管理しなくても、学習の様子を把握できます。

このようにして見える化された情報は、学校側にとっても信頼性の高い資料となり、「家庭での学習状況がしっかりしている」と受け取ってもらいやすくなるのです。

結果として、出席扱いにつながる可能性も高まります。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららが不登校のお子さんの学びを支える理由のひとつに、個別最適な学習計画と、それを継続するための支援体制があります。

不登校の状況では、ただ教材があればいいというわけではなく、「どうやって学び始めるか」「続けられるか」が大きな課題になります。

すららでは、そうした課題をひとりで抱え込まずにすむように、専任の学習コーチがついて、計画づくりから日々のフォローまでサポートしてくれます。

また、無学年式のシステムによって、学習の遅れや得意・不得意にも柔軟に対応できるため、お子さん自身のペースを大切にしながら学びを継続しやすくなっています。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

すららには、子ども一人ひとりに合わせた学習計画を立ててくれるコーチがついています。

単に勉強を教えるだけではなく、どのくらいのペースで進めるか、どんな順序で取り組むかを一緒に考えながら、無理のないスケジュールを組んでくれるのです。

さらに、途中でつまずいたときやモチベーションが下がったときにも、コーチが継続的に声をかけてくれるため、子どもがひとりで悩まずに済む安心感があります。

こうしたサポートは、学校に対して「計画的かつ継続的に学習している」と伝えるうえでも非常に大きな強みになります。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららの専任コーチは、学習を始める段階から子どもの状況を丁寧にヒアリングし、その子に合った学習計画を作成してくれます。

計画は一度立てたら終わりではなく、進捗に応じて見直しや修正も柔軟に行ってくれるため、無理なく続けやすいのが特長です。

また、日々のやりとりを通じて、子どもが自分のペースをつかめるように導いてくれることも、継続につながる大切なポイントです。

このように計画性と継続性がサポートされていることは、学校側にも家庭での学習が安定していることを示す材料として受け取ってもらいやすくなっています。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

不登校の期間が長くなると、学年相応の内容に追いつくことがプレッシャーになってしまうこともあります。

すららは無学年式を採用しているため、学年にとらわれず、その子が今必要としている内容から学び直すことができます。

たとえば、苦手な単元をさかのぼって復習したり、得意な分野は学年を超えて先に進んだりすることもできるので、子どもにとって負担が少なく、自信を持って取り組めるのが魅力です。

こうした柔軟な学習スタイルは、子どもにとって安心できるだけでなく、学校に対しても適切な学習が行われていることを伝えるひとつの根拠となり、出席扱いの判断にもつながりやすくなります。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

不登校の子どもの学習を支えるうえで、家庭だけでがんばるのはとても大変なことです。

学校との関係がうまく築けていなかったり、何をどう伝えればよいのか分からなかったりと、不安や迷いが尽きないこともあると思います。

すららでは、そんな保護者の不安を軽減できるように、家庭・学校・すららの三者が連携しやすい仕組みが整えられています。

必要な書類の準備や、学習レポートの作成、そして学校との連絡方法に至るまで、すららがしっかりとサポートしてくれるので、保護者ひとりでは抱えきれない負担をやわらげながら、スムーズな連携が実現できるのです。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

出席扱いとして認めてもらうためには、学校や教育委員会への書類提出が必要になる場合があります。

しかし、どの書類を用意すればいいのか、どう書けばいいのかがわからず、不安に感じる保護者の方も少なくありません。

すららでは、そうした書類の準備について、手順や記載内容を一つひとつ丁寧に案内してくれます。

わからないところもすぐに質問できる体制があるため、初めての方でも落ち着いて対応することができます。

このように、保護者がスムーズに手続きを進められるように支えてくれるのも、すららの大きな安心材料のひとつです。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

学習の状況を学校に伝えるためには、定期的にレポートを提出することが求められる場合があります。

その作成や提出のフォローも、すららの専任コーチが手厚くサポートしてくれます。

専用のフォーマットが用意されているため、難しく考えずに記入を進められ、必要な情報が自然と整理される仕組みになっています。

さらに、コーチが一緒に内容を確認し、必要に応じてアドバイスや修正の提案もしてくれるので、自信を持って提出することができます。

こうした支援があることで、学校とのやりとりに不安を感じにくくなり、保護者にとっても大きな安心感につながります。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

学校との連絡が心理的な負担になってしまうことは、決して少なくありません。

「何を話せばいいのか」「どのタイミングで相談すればよいか」と悩む保護者の方も多いと思います。

すららでは、そうした連絡に関する不安を減らせるよう、具体的なサポートを行っています。

たとえば、どんな資料を渡すと状況が伝わりやすいか、学校側にどう声をかけるとスムーズに進むかなど、実践的なアドバイスをもらうことができます。

このような支援があることで、担任や校長先生との距離が縮まり、家庭と学校が連携しやすくなるのです。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、これまで全国の教育委員会や学校と数多くの連携を行ってきた実績があります。

不登校支援を必要とする子どもたちの学習機会を守るために、すららは自治体や学校と協力しながら、個別の状況に合わせたサポートを提供してきました。

「自宅での学習が学校に理解されるのか不安」と感じている保護者の方にとっても、このような連携の実績があるという事実は、大きな安心材料になるのではないでしょうか。

実際に、出席扱いの判断にあたって、すららでの学習が活用されたケースも増えています。

すららは単なる学習ツールではなく、学校との関係づくりを支える“つなぎ役”としても、多くの家庭に選ばれている教材です。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、全国の自治体や学校で「不登校支援教材」として正式に活用されているオンライン学習サービスです。

文部科学省が示している出席扱いの要件を踏まえ、すららはその条件を満たす内容やサポート体制を整えており、実際に多くの地域で公的な学習支援ツールとしての導入実績があります。

「家庭で学んでいることが、学校に認められるのか心配」という方にとっても、こうした公式な利用実績があることは信頼につながる要素になります。

すららは、不登校というデリケートな状況に向き合いながら、子ども一人ひとりに合った学びの形を提供しており、家庭から学校への橋渡し役としても頼りにされている存在です。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららは、文部科学省が定めた学習指導要領に基づいて教材が作られているため、学校で使われている教科書の内容と大きなズレがありません。

自宅学習であっても、学校と同じようなカリキュラムに沿って学べるため、不登校の子どもにとっては大きな安心材料になります。

「学校に通っていないことで授業についていけなくなるのでは」と不安に感じる保護者の方にとっても、すららの指導要領準拠という特長は心強いポイントです。

出席扱いを申請する際にも、「学校と同等の学習が行われているかどうか」は確認される項目のひとつですので、すららが制度面からもサポートしてくれるというのは大きなメリットではないでしょうか。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららでは、子どもが取り組んだ学習内容に対して、自動的に理解度をチェックしたり、つまずきやすい箇所を洗い出してくれたりする評価とフィードバックの仕組みが整っています。

ただ動画を見て終わり、という学習ではなく、内容をどれだけ理解できているかが確認できるため、子ども自身も「できた」という達成感を得やすくなっています。

また、こうした記録はすべてデータとして蓄積され、保護者や学校の先生が進捗状況を確認することも可能です。

出席扱いを検討してもらう際にも、客観的な成果の裏づけとしてレポートを提出できるのは、大きな信頼材料になります。

自宅での学びを、きちんと「見える形」にしてくれるのがすららの魅力です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

不登校の状態が続いているお子さんの学習を、家庭で支えている保護者の方にとって、「自宅での学習が出席として認められるのか」はとても大きな関心事ではないでしょうか。

すららのようなオンライン教材を使って学びを継続している場合、条件を満たすことで出席扱いになる可能性があります。

実際、文部科学省も通知を出しており、適切な手続きを踏めば、自宅学習が出席と認められるケースが増えています。

ただし、申請には学校との連携や必要書類の提出などが求められます。

ここでは、すららを利用しながら出席扱いを申請するための方法について、ステップごとにご紹介していきます。

初めての方でも安心して取り組めるように構成していますので、参考にしてみてください。

申請方法1・担任・学校に相談する

出席扱いの申請にあたって、最初に行うべきなのは、担任の先生や学校との相談です。

出席扱いになるかどうかは、最終的に学校長の判断となるため、まずは学校側としっかりとしたコミュニケーションを取ることが重要です。

すららで学習していること、毎日どのように取り組んでいるか、子どもの様子などを丁寧に伝えることで、理解を得やすくなります。

特に、学習が継続できていることや、教材の内容が学校の学習指導要領に沿っている点などを説明すると、学校側の判断材料として受け止めてもらえる可能性が高くなります。

早い段階での相談が、手続きをスムーズに進める第一歩となります。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

申請を行う際には、学校側が定めている書類や条件を事前に確認しておくことが大切です。

出席扱いとして認められるためには、「学習内容が学習指導要領に準拠していること」「学習が継続的に行われていること」「客観的に確認できる学習記録があること」などが求められる場合があります。

すららでは、これらの要件を満たす仕組みが整っており、日々の学習ログやレポートを自動で記録・出力する機能があります。

これにより、保護者が一から手作業で管理しなくても、必要な情報をスムーズに学校へ提出できるのが大きな強みです。

手続きの詳細は、必ず学校や教育委員会に確認するようにしましょう。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

出席扱いの申請にあたり、不登校の理由によっては医師の診断書や意見書の提出を求められる場合があります。

すべてのケースで必要というわけではありませんが、精神的な理由や体調不良が背景にある場合は、医療機関の専門的な見解をもとに判断されることがあります。

診断書が必要かどうかは、学校や教育委員会に確認したうえで対応を考えるのが安心です。

医師の意見が加わることで、学校側もより具体的に子どもの状況を理解しやすくなり、出席扱いとして認められる可能性が高まることもあります。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

不登校の背景に精神的な負担や継続的な体調不良がある場合、学校側が状況を正しく理解するために医師の診断書を求めることがあります。

これは、子どもが通学困難な状態であることや、家庭での学習が必要とされていることを、客観的な視点から確認するためのものです。

無理に用意する必要はありませんが、学校からの要請があった場合は、診断書が申請手続きの後押しになることもあります。

まずは保護者が子どもの状況を整理し、必要に応じて医療機関に相談してみることをおすすめします。

診断書の有無によって手続きが変わる場合もあるため、学校との連携を大切にして進めていきましょう。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

診断書や意見書を求められた場合は、精神科・心療内科・小児科などの医療機関での受診が必要になることがあります。

その際、学校に提出する書類であることをあらかじめ医師に伝えておくことで、内容を適切に整えてもらいやすくなります。

診断書には、「現在の不登校の状態」と「家庭学習を継続することが子どもにとって望ましいこと」が明記されていると、学校側にも伝わりやすくなります。

こうした医師の意見があることで、出席扱いの判断材料としてより具体的に受け止めてもらえる可能性が高まります。

まずは、無理のない範囲でできることから一歩ずつ進めてみてください。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

すららを使って家庭学習を継続している場合、その学習の成果を学校に伝えるために必要なのが「学習記録の提出」です。

すららには、毎日の学習履歴や進捗状況が自動で記録されるシステムがあり、それを「学習進捗レポート」としてまとめることができます。

このレポートを活用することで、どの教科をどのくらい勉強しているのか、学習時間や理解度などを客観的に示すことが可能です。

提出方法については、学校ごとに異なる場合があるため、担任や教務の先生と相談しながら進めると安心です。

こうした客観的な資料が整っていると、学校側も出席扱いの判断をしやすくなります。

落ち着いて丁寧に準備を進めていくことが、申請成功のカギとなります。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららの学習進捗レポートは、保護者専用の管理画面から簡単にダウンロードすることができます。

PDF形式で出力できるため、自宅で印刷して提出することが可能です。

レポートには、教科ごとの学習履歴、単元ごとの進捗状況、テストの正答率や所要時間などがわかりやすくまとめられており、学校側が子どもの努力や学習の継続性を把握しやすくなっています。

提出先は基本的に担任の先生ですが、学校によっては校長先生や学年主任などが対応する場合もあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

このレポートは、出席扱いの判断材料として非常に重要なものなので、正確に整理して提出しましょう。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

学習記録の提出と同時に、学校では「出席扱い申請書」と呼ばれる書類を作成することになります。

これは学校が主体となって用意するものですが、保護者がサポートする場面も少なくありません。

たとえば、学習環境の状況や教材名、保護者の協力体制などについて、追加の情報提供を求められることがあります。

すららの利用実績や、どのように家庭でサポートしているかを具体的に伝えることで、学校側も書類をスムーズに作成しやすくなります。

丁寧に協力することで、出席扱いの申請がよりスムーズに進むきっかけになりますので、不明点があれば遠慮なく学校側に相談することをおすすめします。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

申請書類がそろい、学習記録の提出も完了したら、次はいよいよ出席扱いの可否が判断される段階です。

最終的な判断は学校長が行うことが多いですが、自治体によっては教育委員会の承認が必要になる場合もあります。

この場合でも、基本的な手続きは学校が主体となって進めてくれるため、保護者がすべてを一人で抱える必要はありません。

とはいえ、必要に応じて追加資料の提出や説明が求められることもあるため、学校との連携を保ちながら丁寧に対応していくことが大切です。

これまで積み重ねてきた学習の記録や準備が、出席扱いにつながる大切な証明になりますので、焦らず着実に進めていきましょう。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

出席扱いとなるかどうかの最終判断は、基本的には学校長の裁量によって行われます。

すららでの学習が一定の成果を上げており、学習記録や保護者からの説明がしっかり整っていれば、前向きに検討されるケースが多くなっています。

学校長の承認が得られると、子どもの出席として正式に認められ、出席簿などにも反映されるようになります。

これは子ども自身の自信にもつながり、保護者にとっても努力が実を結んだという実感につながる瞬間です。

承認後も定期的にレポートを提出したり、学校との連絡を続けたりすることで、継続的な出席扱いが維持しやすくなります。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

一部の自治体では、出席扱いの申請に際して教育委員会の承認が必要になることもあります。

このような場合、学校が窓口となって申請を進めてくれることが多く、保護者が直接申請手続きを行うことはほとんどありません。

ただし、学習記録の補足資料や、子どもの学習状況についての説明を求められることもあるため、学校と密に連携しながら進めることが大切です。

すららでの学習内容や進捗がしっかり記録されていれば、教育委員会にもその効果を伝えやすくなります。

申請の流れに戸惑うことがあっても、学校の先生と協力してひとつずつ対応していけば、きっと前向きな結果につながっていきます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

不登校のお子さまが家庭で学習を続けていても、「出席扱いにならないのでは?」と不安になる保護者の方も多いと思います。

ですが、すららのように文部科学省のガイドラインに準拠したICT教材を使い、学習状況が学校と共有できていれば、学校側の判断によって「出席扱い」として認められる可能性があります。

これはあくまで各自治体・学校の判断によりますが、実際に全国ですららが出席扱いとなった事例も数多く存在しています。

出席扱いになることで、内申点や進路への影響が軽減され、子どもの自己肯定感の維持にもつながるという大きなメリットがあります。

ここでは、すららを使った学習が出席扱いとして認められた場合に、どんな良い点があるのかを詳しくご紹介していきます。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

不登校になるとどうしても避けられないのが「出席日数の不足による内申点の低下」です。

学校の評価において、学力だけでなく出席状況も重要な指標のひとつとされているため、授業に出ていないという理由だけで内申点が下がってしまうことがあります。

そこで注目されているのが、ICT教材を使った在宅学習による「出席扱い」の制度です。

すららのような教材を使い、学習内容・学習時間・継続性が学校と共有され、学校側が内容を適切と判断した場合には、家庭での学習が出席として認められる可能性があります。

そうなれば、出席日数としてカウントされるため、内申点の評価が大きく下がるのを防げるのです。

これは子どもの将来に直結する大きなメリットのひとつです。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

学校に通えない日が続くと、それだけで「欠席日数が多い」として評価が下がってしまうことがあります。

特に内申点は、テストの点数だけでなく出席状況も大きく反映されるため、不登校が続くと不利になるケースが多いのです。

すららを利用して家庭学習を継続し、その記録を学校と共有することで「出席扱い」として認められれば、実質的に欠席日数が減る形となり、内申点への悪影響を抑えることができます。

すららでは、学習時間や進捗がデータとして残るため、それをレポートとして学校へ提出することもでき、努力がしっかりと可視化される点も安心材料です。

子どもが真面目に取り組んでいることを正しく評価してもらえる環境が整っているのは大きな魅力です。

中学・高校進学の選択肢が広がる

内申点は、進学先を選ぶうえで非常に重要な判断材料のひとつです。

特に高校入試においては、筆記試験の点数だけでなく、内申点の割合が合否を大きく左右することもあります。

すららを活用して出席扱いが認められれば、内申点の大幅な下落を防ぐことができ、結果的により多くの進学先を選べるようになります。

また、すららは無学年式の教材なので、学年に関係なく自分のペースで基礎からしっかり学び直すことができ、受験に向けた学力の土台づくりにも役立ちます。

不登校だからといって進路をあきらめる必要はありません。

自宅にいながらでも継続的に学び、進学という目標に向かって前進できる環境が整っているのは、すららの大きなメリットだと感じます。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校が続くと、「学校の授業についていけない」「もう取り戻せないのでは」といった不安を子ども自身が抱えやすくなります。

そのまま勉強から気持ちが離れてしまうと、再び学習に取り組むことが難しくなるケースも少なくありません。

すららは無学年式の教材で、自分のペースで学習を進められるため、今の学年にこだわらず、つまずいたところからやり直すことができます。

理解できるまで何度でも繰り返せる設計になっているので、学びに対する自信を取り戻すことができ、結果として「遅れている」という焦りも自然と減っていきます。

「今できることをコツコツ続けていけばいい」と思えるようになることで、安心して学習に向き合えるようになるのです。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

すららは、無理に学校のカリキュラムに合わせる必要がないので、「今さら追いつけないかも」という不安を抱くことなく、自分に合ったペースで学習できます。

たとえば、前の学年でつまずいてしまった内容があっても、すぐに戻って復習できる柔軟さがあるため、「どこから始めてもいい」という安心感があります。

しかも、アニメーションによる解説やスモールステップでの学びが中心なので、理解が深まりやすく、1つひとつ「わかる」が積み上がっていく感覚を得られます。

学校に行けていなくても、着実に学んでいる実感を持てることで、「遅れている」という焦りを和らげることができるのが、すららの大きな魅力のひとつです。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

不登校が長引くと、子どもは周囲と比べて「自分はだめなんじゃないか」「遅れている自分は恥ずかしい」と感じてしまい、自己肯定感が大きく下がってしまうことがあります。

でも、すららのように学習環境が整っていて、日々の学びを積み重ねられる状態にあると、「自分も頑張っている」「少しずつ進めている」という実感を得やすくなります。

また、すららコーチの励ましや声かけが、子どもの努力を認め、前向きな気持ちをサポートしてくれます。

こうした外部からのポジティブなフィードバックがあることで、子どもの心は安定しやすくなり、「できることがある自分」を感じられるようになります。

これは、学力以上に大切な支えになると感じます。

メリット3・親の心の負担が減る

不登校の子どもを支える保護者は、「勉強の遅れ」「将来の進路」「子どものメンタル」といった複数の心配ごとを一人で抱えがちです。

ときには、自分がもっと頑張らなきゃと無理をしてしまうこともあるのではないでしょうか。

すららを使えば、家庭での学習のサポートを一人で担わなくて済むだけでなく、学習計画や声かけなどはすららコーチが伴走してくれるため、親御さんの負担は大きく減ります。

さらに、学校との連携をすららの学習レポートなどでスムーズに進められる点も心強いポイントです。

親が無理をしすぎず、安心して子どもを見守れる環境が整うことで、家庭全体の空気も穏やかになっていきます。

支援の輪があることで、「一人じゃない」と思えるようになるのです。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

不登校の対応は、保護者が一人で頑張ろうとすると心身ともに疲れてしまうものです。

「どうやって勉強を見ればいいのか」「学校とはどう連絡を取ればいいのか」と悩む場面も多い中で、すららは家庭・学校・すららコーチの三者が連携して子どもを支える体制をつくることができます。

学習面ではすららコーチが進捗を見守り、必要に応じて学習計画の見直しを提案してくれるため、保護者がすべての責任を背負わなくて済みます。

また、学習記録をもとに学校とのコミュニケーションも取りやすくなるため、家庭と学校の橋渡し役としても機能してくれます。

こうした協力体制があることで、「自分だけでなんとかしなきゃ」というプレッシャーから解放され、心がぐっと軽くなるはずです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららは文部科学省のガイドラインに沿って作られたICT教材で、条件を満たせば不登校中の家庭学習でも「出席扱い」として認められる可能性があります。

ただし、これはあくまで各学校や教育委員会の判断によるため、すららを使っているからといって自動的に出席扱いになるわけではありません。

だからこそ、事前にしっかりと準備し、学校との信頼関係を築いていくことが大切です。

とくに学校側に「この学習は授業の代わりとして十分な内容である」と納得してもらうことが重要なポイントになります。

ここでは、すららを使って出席扱いを希望する場合に、保護者が押さえておくべき注意点を5つに分けて紹介していきます。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

すららを使った学習を出席扱いとして認めてもらうには、まず学校側の理解が必要です。

いくら家庭で真剣に学習を続けていても、学校が「それを出席と見なせる内容かどうか」を確認できなければ、制度として認めることは難しくなります。

そのため、すららがどのような教材なのか、文部科学省のガイドラインに準拠していること、学習内容が学校の授業と同等であることを、丁寧に伝える必要があります。

ICT教材に不慣れな学校では、すららの名前を初めて聞く先生もいるかもしれません。

だからこそ、こちらから先に正確な情報を提供し、安心感を持ってもらえるように働きかけていく姿勢が大切になります。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

出席扱いの可否を左右するのは、「その家庭学習が、学校教育の代替として認められる内容かどうか」です。

すららは文部科学省の「出席扱いの取扱い基準」に基づいて設計されており、学習指導要領に準拠した内容で構成されています。

つまり、学校の授業と同じように教育効果が見込める教材として評価されているということです。

ただし、この事実を学校側が必ずしも把握しているとは限らないため、保護者が丁寧に説明することが重要です。

すららの公式サイトには、出席扱いに関する実績や説明資料も掲載されているので、それらを印刷して持参すると説明がスムーズになります。

誤解や疑念を未然に防ぐためにも、しっかりとした準備をして話し合いに臨みましょう。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

担任の先生への相談はもちろん大切ですが、出席扱いの最終判断は校長先生や教頭先生が行う場合が多いため、早い段階で管理職の先生にも相談しておくことをおすすめします。

実際、担任の先生がすららについて知らなかったり、前例がなくて戸惑ってしまうことも少なくありません。

そうしたときに、すららのパンフレットや学習進捗レポートを資料として一緒に持参すると、具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。

また、保護者としての希望だけでなく、子どもがどのように家庭で学習しているか、どれだけ前向きに取り組んでいるかも併せて伝えることで、より前向きに検討してもらえる可能性が高くなります。

信頼関係を築く第一歩として、丁寧な対話を心がけましょう。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

すららを活用して家庭で学習している場合でも、出席扱いを認めてもらうには「なぜ登校できないのか」という背景を学校側が正しく把握している必要があります。

特に、不登校の理由が身体的な不調や心の問題など医療的なものであると判断される場合、学校は教育的配慮の一環として、医師からの診断書や意見書の提出を求めることがあります。

これは、学校側が「自宅での学習が妥当である」と判断するための材料として必要になることが多いのです。

診断書には、現在の健康状態や家庭学習が可能かどうかといった具体的な記載が求められるため、早めに医療機関に相談しておくことが大切です。

出席扱いの申請をスムーズに進めるうえで、医師との連携は欠かせないポイントのひとつになります。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

出席扱いの申請において、不登校の背景に身体や心の不調がある場合は、その状態を学校側に正式に伝えるための診断書や意見書が必要になることがあります。

例えば、慢性的な体調不良、起立性調節障害、不安症、発達特性による登校困難などが原因であれば、それを医学的な観点から明示してもらうことで、学校も「家庭での学習が適切かどうか」を判断しやすくなります。

診断書があることで、保護者の一存ではなく、専門家の判断として家庭学習の必要性が伝わるため、出席扱いとして認められる可能性が高まります。

特に初めて申請する際には、診断書の内容が非常に重要な判断材料となるため、しっかり準備しておくことをおすすめします。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診断書を医師に依頼する際は、ただ「不登校で困っている」というだけではなく、「学校で出席扱いを受けるために必要な診断書がほしい」という目的を明確に伝えることが大切です。

すでに通っている小児科や心療内科の先生がいる場合は、日頃の様子を把握してくれているため、診断書作成を依頼しやすいはずです。

学校がどのような情報を求めているかをあらかじめ把握しておき、その内容を医師に説明できるようにしておくと、記載内容がより具体的で伝わりやすいものになります。

保護者自身が「出席扱いの申請に必要なステップを把握している」ことを示すことで、医師側も協力的になりやすく、スムーズな発行につながります。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書の内容がより前向きなものになるようにするためには、医師に「家庭でどんな学習をしているか」「子どもがどんな様子で取り組んでいるか」を具体的に伝えておくことが大切です。

たとえば、「毎日すららに取り組んでいる」「自分から机に向かうようになった」「学習に対して前向きな姿勢がある」といった情報を伝えることで、医師がそれを診断書に反映しやすくなります。

学校側も、単に「登校できない」という情報だけでなく、「家庭での学びが可能な状態である」という記載があると、出席扱いとして認めやすくなります。

医師との信頼関係の中で、子どもの今の頑張りをできるだけ正確に伝え、記載内容に反映してもらうことが、申請成功の大きな後押しになります。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららを使って家庭学習を進める場合でも、出席扱いとして認めてもらうには、その学習が「学校での授業と同じ水準で行われていること」が求められます。

これは、単なる趣味の勉強や好きなことだけをやっているだけでは出席扱いにはならず、「教育課程に準じた学習」である必要があるという意味です。

すららは教科書に対応している教材なので、文科省の指導要領に合った内容をカバーできますが、取り組み方や記録の残し方によってはその効果が伝わりにくくなってしまうこともあります。

毎日の学習の時間や内容を意識しながら、学校側にもわかりやすく共有していくことで、「授業に準じた学習」ができていることをしっかり示していくことが大切です。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

家庭で勉強をしているといっても、その内容が「学校で教えている内容と一致しているかどうか」は非常に重要なポイントになります。

たとえば、好きなドリルやゲーム的な教材ばかりに取り組んでいても、それが教育課程に沿っていなければ、学校側としては出席扱いを認めづらくなります。

その点、すららは教科書に準拠しており、国語・数学・理科・社会・英語といった主要教科をバランスよく学べる設計になっているため、「学校の授業に準じた学習」として評価されやすいのが特徴です。

ただし、教材に頼るだけではなく、学習の進め方や記録の提出も含めて、「学習としての信頼性」が感じられるように工夫して取り組む必要があります。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

出席扱いとして認めてもらうためには、1日の学習時間も一定のボリュームが必要です。

学校の授業時間と完全に同じである必要はないものの、「継続して学習できる体制が整っているか」は学校が重視するポイントになります。

一般的には、1日2〜3時間程度の学習を目安にすることが望ましいとされています。

すららは短時間でも集中しやすい設計になっており、10〜15分ごとのスモールステップで学べるので、合計で数時間の学習時間も無理なく確保しやすいのが特徴です。

こうした日々の学習履歴は、すららのレポート機能を使って記録・提出することも可能なので、学校との連携もしやすくなります。

単に勉強するだけでなく、その継続と可視化が重要になります。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

すららで出席扱いを申請する際には、取り組んでいる教科のバランスも意識しておく必要があります。

たとえば、「国語と算数(数学)だけ勉強しています」という状態では、学校の教育課程をすべてカバーしているとは言えず、出席扱いとして認められにくくなる場合があります。

すららは5教科に対応しているため、国・数・理・社・英をまんべんなく学ぶことが可能です。

どの教科も一定の頻度で学習し、レポート上でもその取り組みが確認できる状態にしておくと、学校側の印象も良くなります。

特定の教科に偏りすぎず、週ごとにバランスよく計画を立てて学習することで、家庭学習の信頼性を高め、出席扱いの判断材料として受け入れてもらいやすくなります。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

出席扱いを希望する際、学校側がもっとも重視するのは「家庭での学習が継続して行われているかどうか」をしっかり把握できるかという点です。

ただ「家で頑張ってます」と伝えるだけではなく、実際に何をどれくらい学んでいるのかを定期的に学校と共有していく姿勢が求められます。

すららには学習履歴を確認できる機能があるため、学んだ教科や時間、単元ごとの理解度などを視覚的に伝えることが可能です。

こうした客観的なデータがあることで、学校側も「この内容なら出席扱いにできるかもしれない」と判断しやすくなります。

家庭と学校が一緒に子どもの学びを支えているという協力体制を見せることが、信頼のベースになります。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららには学習記録をレポート形式でダウンロードできる機能があり、これを活用することで学校との情報共有がとてもスムーズになります。

月に1回を目安に、学習レポートを担任の先生や学校へ提出することで、「継続的に家庭で学習していること」を客観的に示すことができます。

このレポートには、どの教科を何時間学習したか、どのくらい理解が進んでいるかといった詳細な情報が記載されており、学校側も内容を把握しやすくなります。

提出の際には、「今月はこの単元を頑張りました」「ここは少し苦戦しています」など、一言添えて報告できると、より子どもの様子が伝わりやすくなります。

記録を出すことは信頼の積み重ねにもつながるので、継続することが大切です。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

出席扱いの判断にあたり、学校側から「一度、直接お話をしたい」「ご家庭の学習環境を確認したい」と家庭訪問や面談の依頼があることもあります。

これは決してネガティブなものではなく、子どもの状況をより深く理解したいという学校側の配慮のひとつです。

保護者としても、日々の取り組みや思いを直接伝える良い機会と捉え、できるだけ前向きに応じることをおすすめします。

すららでの学習履歴を一緒に見せたり、子ども自身の意欲や頑張りを伝えることで、学校側の安心感にもつながります。

こうした直接のやりとりを通じて、家庭と学校との信頼関係がより深まり、出席扱いが前向きに検討されやすくなっていきます。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

日々の学習状況や子どもの体調・気持ちの変化については、担任の先生とこまめに連絡を取り合っておくと、学校側も安心してサポートしやすくなります。

週に一度でも構いませんし、「今週は理科に集中して取り組みました」「すららの学習時間が少し増えました」など、ちょっとした進捗を共有するだけでも効果的です。

メールや電話など、無理のない方法でやり取りを続けていくことで、先生との距離感も縮まり、いざというときの相談もしやすくなります。

すららでの進捗は数字で見えるため、「やっていること」を正確に伝えられる材料にもなります。

学校とのコミュニケーションは出席扱いに限らず、子どもを安心して育てていくための土台にもなっていきます。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会に対して出席扱いの申請を行う場合は、学校側と二人三脚で書類を整えていくことが大切です。

地域によっては、申請書に加えて家庭での学習計画、すららでの学習履歴、医師の診断書、そして保護者の同意書など、複数の資料を求められることがあります。

これらを一から家庭で準備するのは大変に感じるかもしれませんが、多くの場合、学校側が必要な書式を教えてくれたり、記入方法をサポートしてくれます。

わからないことや不安な点は遠慮せず相談しながら進めていくことで、安心して申請の準備ができます。

また、教育委員会から内容の確認があった場合にも、学校と連携を取っておけばスムーズに対応できます。

申請をひとりで抱え込まず、チームで進める意識を持つことが大切です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららを使って不登校でも出席扱いを目指すためには、単に教材を利用するだけでなく、学校へのアプローチにも工夫が必要です。

出席扱いは学校長の判断によるため、確実に認めてもらうためには、事前にしっかりと準備し、説得力のある情報提供を行うことが重要です。

すららは全国で出席扱いの実績があり、その強みを上手に伝えることで、学校側の理解を得やすくなります。

ここでは、成功するために意識しておきたいポイントを詳しく紹介していきます。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

すららを活用して出席扱いになった他の学校の事例を紹介することは、学校側への説得に非常に効果的です。

実際に前例があるという事実を伝えることで、学校側も前向きに検討しやすくなります。

まだ前例がない学校に対しては、実績を示すことが大きな後押しになるため、しっかり準備をして臨みましょう。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

実際に、すららを活用して出席扱いが認められた他校の事例を学校側に紹介することで、前例に基づく安心感を与えることができます。

単なる提案ではなく、実績があることを具体的に示すことで、説得力が大きく高まります。

学校側も他校の成功例を知ることで、不安を軽減し、前向きな判断をしやすくなります。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトでは、出席扱いに成功した事例が紹介されています。

この実績紹介ページをプリントアウトして学校に持参するのがおすすめです。

公式な資料をもとに説明をすることで、学校側に対する説得力が格段に上がりますし、後から確認してもらいやすくなります。

面談の際には必ず資料を準備し、具体的な実績をしっかり伝えましょう。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

すららを利用して出席扱いを目指すためには、教材の利用実績だけでなく、本人のやる気をしっかり学校側にアピールすることが重要です。

学習に対して主体的に取り組んでいることを伝えることで、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなります。

本人がどれだけ意欲的に学習を続けているかを、できるだけ具体的に示すことが成功への大きなポイントになります。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

本人が自分自身の言葉でまとめた学習の感想や、今後の目標を提出すると、学校側に強く良い印象を与えることができます。

学習を通じて得た気づきや、これから挑戦したいことなどを率直に書くことで、本人の意欲がしっかり伝わります。

難しい言葉を使う必要はありませんので、素直な気持ちを大切にしながら文章をまとめるのがコツです。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

学校との面談が設定される場合には、本人も必ず参加することが望ましいです。

直接学校の先生に「頑張っています」と伝えることで、より強い信頼感を築くことができます。

緊張するかもしれませんが、本人の言葉で学習への意欲を伝えることが、出席扱いを認めてもらうためには大きな後押しになります。

事前に簡単な話す内容を整理しておくと、落ち着いて面談に臨むことができるでしょう。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いを目指すためには、無理なく継続できる学習計画を立てることが何よりも重要です。

一時的に頑張るだけではなく、安定して学習を続ける姿勢を学校側に示すことが、出席扱いの承認につながります。

本人が無理を感じずに取り組めるペースを大切にしながら、確実に学習を積み重ねていくことを意識しましょう。

途中で負担が大きくなってしまわないよう、最初から現実的なプランを組んでおくことがポイントになります。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

継続して学習を進めるためには、本人の体力や集中力、モチベーションに合わせた学習計画を立てることが欠かせません。

無理に詰め込みすぎると続かなくなってしまうため、最初から無理のない範囲で設定し、成功体験を重ねていくスタイルが理想的です。

本人の意見を聞きながら、無理なく達成できる目標を設定していくことが、長く続けるコツになります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

学習計画を立てる際には、すららの専任コーチに相談することがおすすめです。

コーチは、学習履歴や本人の得意・不得意を把握してくれているため、より現実的で無理のないスケジュールを一緒に考えてくれます。

プロのサポートを受けながら計画を立てることで、自分たちだけで悩まず、安心して学習を進めることができるようになります。

困ったときは遠慮せずに相談することで、継続への道がぐっと開けます。

ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する

すららを使って出席扱いを目指す場合には、「すららコーチ」のサポートを積極的に活用することが大切です。

すららコーチは、学習の進め方だけでなく、出席扱いの申請に必要な書類作成や学習証明にも対応してくれます。

一人で手続きに不安を感じることなく、専門家のアドバイスを受けながら進めることができるので、安心感が違います。

出席扱いを確実に認めてもらうためにも、コーチと密に連携を取りながら準備を進めていくことが成功への近道です。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

出席扱いの申請には、学習の進捗状況をまとめたレポートや、実際に学習を行った証明書類が求められる場合があります。

こうした書類作成についても、すららコーチがサポートしてくれるため、初めてでも安心して手続きを進めることができます。

コーチに相談すれば、どの情報をまとめれば良いか、どのような形式で提出すれば良いかなど、具体的なアドバイスを受けられるので、よりスムーズに準備を整えることができるでしょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

すららは、不登校の子どもでも自宅での学習を継続できる教材として、多くの家庭に利用されています。

文部科学省の「出席扱い」制度に基づき、学校側がすららでの学習を認めれば、出席としてカウントされることもあります。

この制度を活用したことで、実際に「すららを通じた学習が内申点に反映された」という保護者の声も多く見られます。

無理に登校を強いることなく、安心して学習を続けられるのは、子どもにとっても家庭にとっても大きなメリットです。

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

不登校になってしまうと、学習リズムの乱れが大きな課題になりますが、すららは時間割に縛られず、自分のペースで進められる点が評価されています。

「今日は10分だけ」など少しずつでも積み重ねができる仕組みになっており、勉強へのハードルを下げてくれる教材です。

子ども自身が「やってみよう」と思えるきっかけづくりに役立っていることがわかります。

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

すららを導入することで、勉強に取り組む習慣が少しずつ戻ってきたという家庭も少なくありません。

親のイライラや心配を減らすきっかけにもなり、家庭内の雰囲気が改善されたという口コミも目立ちます。

勉強だけでなく、子どもの行動変化を通じて、親子関係にポジティブな影響を与えている点も、すららの魅力のひとつといえるでしょう。

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

特定の教科に対する苦手意識から不登校になるケースもありますが、すららは「つまずき」の単元までさかのぼって学べるため、理解が進みやすいという特徴があります。

アニメーションと音声での解説は、教科書だけではわからなかった内容も直感的に理解できるよう工夫されており、学び直しをしたい子どもにとって非常に効果的です。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

すららを通じて学習に自信が持てるようになった子どもが、「もう一度学校に行ってみようかな」と前向きな気持ちを持つようになったという口コミも見られます。

自分のペースで無理なく取り組める環境が、少しずつ子どもの自己肯定感を高め、結果として登校への第一歩につながったケースは少なくありません。

不登校からの再スタートを支えるツールとしても、すららは高く評価されています。

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

すららはタブレットで操作できる教材ですが、特に小学校低学年の子どもにとっては、完全に一人で進めるのは難しいという声もあります。

ログインやレッスン選び、問題への取り組み方など、親のサポートが必要な場面が多く、「結局ずっと横についていなければならない」という保護者の負担感につながっているようです。

「子どもが一人で完結できる教材」として期待していた家庭には、ギャップを感じる場合もあるようです。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

すららはアニメキャラクターが応援しながら学習を進めてくれる設計ですが、年齢や性格によっては、モチベーション維持が難しいこともあります。

「最初は楽しくても、だんだん飽きる」「キャラクターの励ましが逆にわずらわしく感じる」といった声もあり、継続して利用するには本人の相性や意欲に左右されやすい面も見られます。

一人学習ならではの孤独感も、離脱の原因になってしまうことがあるようです。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららは条件を満たせば「出席扱い」にできる教材として注目されていますが、実際の運用は学校や地域によって判断が異なります。

そのため、すららで学習していても「うちの学校では認められなかった」という声も少なくありません。

教育委員会の方針や学校側の理解が必要なため、思うように制度を活用できず、保護者や子どもが落胆してしまうケースもあるようです。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。

すららは入会金に加えて月額料金がかかるため、長期間続けるとそれなりの費用がかさむという声もあります。

兄弟で利用する場合は1人ずつの契約が必要となり、ファミリープランなどの割引がない点も負担に感じる家庭が多いようです。

特に、他の安価なオンライン教材と比較した際に「ちょっと高い」と感じてしまうこともあり、コスト面で継続を悩むという意見も見受けられます。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

すららは基礎の学び直しに強い教材ですが、効果が出るまでには時間がかかるという点で、即効性を期待したユーザーからは物足りなさを感じたという声もあります。

特に学習のブランクがある場合、最初は前学年や前々学年の内容からコツコツ進める必要があり、「すぐに成績アップ!」をイメージしていた家庭にとっては、期待とのギャップを感じるかもしれません。

継続的な取り組みが成果につながる教材と言えそうです。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららを利用して不登校でも出席扱いにできるのか気になる方は多いと思います。

出席扱いを目指すためには、教材の選び方や学校へのアプローチ方法がとても重要になってきます。

また、すららに関する口コミや、特別な支援コースの料金プランについても知っておきたいところです。

ここでは、すららについてよく寄せられる質問をわかりやすくご紹介していきますので、参考にしてみてください。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららについて「うざい」と感じる口コミがある理由は、学習をサポートするための通知やリマインド機能が頻繁に届く点にあります。

学習習慣を定着させるために親切な設計がされていますが、自分のペースで進めたいと考えている方にとっては、やや干渉が強く感じられてしまうことがあるようです。

また、キャラクターによるナビゲーションや音声案内を煩わしく感じる方もいます。

しかし、これらの機能を好意的に受け止める方も多く、利用者の性格や学習スタイルによって評価が分かれる傾向があります。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害を持つお子さんに配慮した特別コースが用意されています。

料金プランは基本的に通常コースと同じですが、発達障害コースでは学習支援がより手厚く、個別に学びやすい設計になっているのが特徴です。

また、療育手帳を持っている場合や自治体の支援制度を利用できる場合には、料金の一部が補助されるケースもあります。

受講前に、すららのサポート窓口や自治体窓口に相談して、利用できる支援を確認しておくと安心です。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららのタブレット学習は、不登校の子供でも出席扱いに認められる可能性が十分にあります。

文部科学省が定めるガイドラインにおいて、ICTを活用した自宅学習が一定の条件を満たす場合には出席扱いが可能とされています。

すららは、学習の進捗や取り組み状況を記録し、学校に提出できる学習履歴データを保持できる仕組みを持っているため、この条件を満たしやすい教材です。

ただし、最終的な判断は学校長の裁量によるため、事前に学校との相談をしっかり行い、申請に必要な準備を進めておくことが重要です。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららのキャンペーンコードは、入会時に入力することでお得な特典を受けられる仕組みになっています。

キャンペーン期間中に発行されたコードを、申込フォームの専用欄に入力するだけで適用され、入会金無料や受講料の割引といった特典が利用できます。

キャンペーンコードの入力忘れやミスがあると特典が適用されない場合もあるため、正確に入力することが大切です。

最新のキャンペーン情報は公式サイトで随時更新されているので、申し込み前にチェックしておくと安心です。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会方法は、マイページにログインして、契約情報の確認画面から退会申請を行う形になっています。

申請後、すららサポート事務局から確認のメールが届き、これにより正式な退会手続きが完了します。

注意点として、退会手続きは毎月25日までに完了しないと、翌月分の受講料が発生してしまうため、スケジュール管理には気をつける必要があります。

退会後も月末まではサービスを利用できるため、最後までしっかりと学習を続けることができます。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららでは、基本的に入会金と毎月の受講料以外に特別な追加料金は発生しません。

教材の購入費用や追加教材代が別途かかることもないため、わかりやすい料金体系になっています。

ただし、学習に使用するタブレットやパソコン、インターネット接続環境は個別に準備する必要があるため、その分の費用は各自で負担することになります。

必要な機材が整っていれば、すらら自体に対してはシンプルな料金だけで利用を続けることができます。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、1人分の受講料で兄弟一緒に利用することはできません。

すららの学習システムは、個々の学習履歴や成績管理を正確に記録する仕組みになっているため、利用者ごとに個別のアカウントを作成する必要があります。

もし兄弟それぞれが利用を希望する場合には、それぞれ別契約を結ぶ形になります。

ただし、兄弟同時入会キャンペーンなどの特典が適用される場合もあるため、事前に公式サイトで最新情報をチェックしておくと良いでしょう。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららの小学生コースには、英語学習コンテンツも含まれています。

英語に初めて触れる小学生でも取り組みやすいように、アルファベットの基礎から、簡単な単語や挨拶フレーズまで、段階的に学べるように設計されています。

映像授業とドリル形式の練習問題を組み合わせたカリキュラムになっているため、飽きずに楽しく英語に親しむことができます。

英語力の土台をしっかり作りたい家庭には、とても頼もしいサポートになるでしょう。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららでは、専任のコーチが学習サポートを担当してくれます。

コーチは、個々の学習進捗を見ながら、適切な学習プランの提案や、目標設定のサポートを行います。

困ったときや、学習のペースが乱れたときには、アドバイスを受けることもできるため、安心して学びを続けることができます。

また、保護者向けにも定期的に学習状況のレポートが送られるため、家庭と連携しながらしっかりサポートを受けられる体制が整っています。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

すららは、不登校の子供たちでも出席扱いを目指すことができる数少ないタブレット教材のひとつです。

他の家庭用タブレット教材と比較しても、すららは文部科学省が定める出席扱いのガイドラインに対応した学習記録機能が充実しているため、学校への申請資料として活用しやすいという大きな強みがあります。

一般的な家庭用タブレット教材は、あくまで自宅学習を支援するツールに留まるものが多く、出席扱いを意識した設計にはなっていないことがほとんどです。

その点、すららは出席扱いに必要な学習履歴の提出や、学習内容の確認がしっかりできるため、学校側にも理解されやすい仕組みになっています。

不登校支援においても実績が豊富なすららは、安心して選べる選択肢のひとつと言えるでしょう。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

すららを活用することで、不登校でも出席扱いを目指すことが可能です。

文部科学省は、ICT教材などを利用した自宅学習も条件を満たせば出席扱いにできるという方針を示しており、すららはこの制度に対応した教材設計がされています。

出席扱いを希望する場合、まず学校に相談し、学習計画書の提出や定期的な進捗報告が求められます。

また、申請は学校長の裁量によるため、事前にしっかりと準備を整え、学校との信頼関係を築いておくことがとても重要です。

申請の際には、すららでの学習履歴を活用し、学習の継続性や本人の意欲をきちんと伝えることで、出席扱いを認めてもらいやすくなります。

手続きには時間がかかることもあるため、早めに動き出すことが成功へのポイントです。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較