すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します

「すららってうざいのかな?」と感じて検索した方の多くは、きっと何かしらの違和感やストレスを感じた経験があるのかもしれませんね。

たとえば、広告がしつこい、保護者への連絡が多い、あるいは子どもが最初なかなかやる気になってくれなかった…そんな声も確かにあります。

でも、実際に使い続けているご家庭の多くが、「最初はそう思っていたけれど、気づけば手放せなくなっていた」と話しています。

理由はとてもシンプルで、すららには“個別対応”の強みと“継続しやすい仕組み”がしっかりあるから。

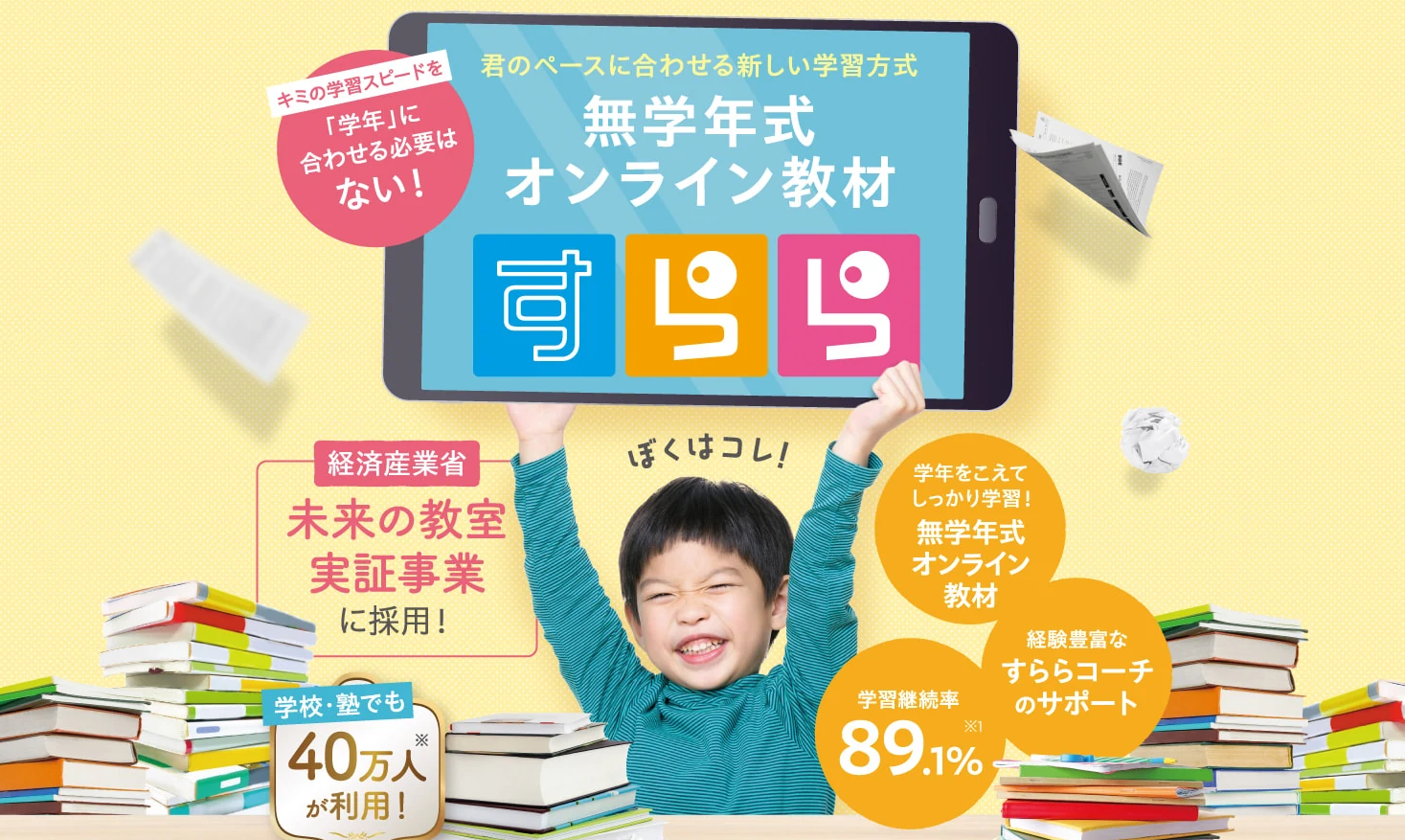

無学年式だから「わからない」がそのままにならず、自分のペースでじっくり進められる。

さらに、すららコーチがサポートしてくれるので、親子でぶつかることも減って、自然と笑顔が増えるケースも多いんです。

もし「うざいかも…?」と思っているなら、それは“期待していた証拠”。

その先にある良さを、ぜひもう一歩のぞいてみてくださいね。

すららのおすすめポイントをまとめました

| ポイント | 具体例 |

| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |

| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |

| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |

| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |

| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |

| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |

| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |

ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる

学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる

すららでは、学年の枠を超えて、今の自分に合ったところから始められるので、つまずいたところを丁寧に見直すことができます。

進度にとらわれない自由な学び方は、「みんなと同じじゃなきゃいけない」というプレッシャーを和らげてくれます。

自分のペースで、焦らず着実に学習を進められる環境が整っているのは、子どもの自己肯定感を守るうえでも大切なポイントだと感じます。

「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる

すららの無学年式は、苦手な単元には戻って復習し、得意な内容はどんどん先に進めるという、まさに“自分のための学習設計”ができる仕組みになっています。

これは「できない」から「できた」へと変わる体験を積み重ねるうえで、とても効果的です。

自分で進度を調整できるので、学習のストレスが減り、継続する意欲が育ちやすくなります。

ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない

アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる

すららでは、アニメーションのキャラクターが先生役になって、子どもに話しかけながら授業を進めていきます。

たとえば「これ、わかる?」「一緒にやってみよう」といった声かけがあることで、子どもはまるで家庭教師と一緒に勉強しているような感覚で取り組むことができます。

一方的に講義を聞くだけでなく、キャラとのやり取りがあることで、飽きずに集中力を保ちやすくなる工夫がされています。

自分の学習に反応してもらえることは、子どもにとって大きな安心材料になります。

難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる

言葉だけでは伝わりにくい内容も、すららでは図解やアニメーションを活用して解説してくれます。

たとえば算数の「割合」や理科の「電気の流れ」など、動きを伴う概念も、実際に目で見て学ぶことができるので、理解がスムーズです。

視覚から入る情報が豊富なので、文章や文字だけではつまずいていた子どもも、「なんとなくわかる」から「しっかり理解できる」へとつながりやすくなります。

キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい

すららのアニメーションキャラは、ただ教えるだけではなく、子どもががんばったときに「よくできたね!」「すごいね!」と声をかけてくれる設計になっています。

この“褒められる体験”が、子どものやる気を引き出す大きなポイントになっています。

大人がいちいち口を出さなくても、キャラクターが適切なタイミングで励ましてくれるので、親子間のストレスも少なくなりやすいです。

「褒めてもらえるから、またやろう」と思える環境は、特に勉強に自信のない子にとって、大きな励みになります。

ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減

プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる

すららでは、ただ教材を与えて終わりではありません。

プロのすららコーチが、子どもの得意・不得意や学力のバランスを見て、最適な学習計画を立ててくれます。

そしてその計画に沿って、日々の進捗を確認したり、途中で計画を調整してくれたりと、学びが止まらないようにしっかりサポートしてくれるんです。

自分では気づきにくい学習のペースも、コーチが見守ってくれているから安心して取り組めます。

子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる

すららコーチは、子どもの性格や集中力、ライフスタイルに応じた「オーダーメイド学習計画」を作成してくれます。

「朝は眠そうだから夜に設定してほしい」「集中力が切れやすいから短時間で区切ってほしい」など、細かな要望にも柔軟に対応してくれます。

まるで家庭教師のように、ひとりひとりの学習に寄り添ってくれるのがすららコーチの魅力です。

だからこそ、親が頑張りすぎなくても自然と学習が続けられます。

質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK

学習中に「ここがわからない」と思ったとき、誰かにすぐ聞けるという安心感は大きいです。

すららでは、子どもが直接コーチに質問できる仕組みがあるので、親がすべてに対応する必要がありません。

コーチは子どもの状態も把握しているので、ただ解説するだけでなく「前回はここでつまずいたね」といったフォローもしてくれます。

親は「がんばってね」と見守るだけでよくなるので、精神的な負担もぐっと軽くなります。

ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる

文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール

すららは、教育分野で高い評価を受けており、文部科学大臣賞を受賞した実績があります。

この賞は、単に成績を上げるだけではなく、社会的意義のある取り組みを行っている教材に与えられるものです。

発達障害のある子どもや不登校の子どもたちに対しても、学ぶ機会を提供し続けていることが、多くの専門家や教育関係者から支持されている理由です。

信頼感のある教材として選ばれていることは、保護者にとっても安心材料になります。

発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心

ADHDや学習障害(LD)など、発達特性のあるお子さんは、「みんなと同じ」ペースの学習にストレスを感じることがあります。

でも、すららは無学年式で、理解度に合わせて柔軟に進めることができるので、そうした子どもたちにも無理なく学習の習慣が身につきやすいです。

さらに、アニメや音声を活用した授業は、視覚・聴覚優位の子にも合いやすく、「わかる」「できた」の積み重ねが自己肯定感にもつながります。

不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい

すららは、今の学年にとらわれず、必要なところまで戻って学び直せる無学年式の教材です。

だからこそ、長く学校に通えていないお子さんでも、「どこからやり直せばいいか分からない」という不安なく、安心して学習に取り組めるんです。

自分のペースで進められるため、プレッシャーを感じにくく、少しずつ「できること」が増えていきます。

出席扱い制度の活用もできるため、家庭学習を続けながら将来に向けての選択肢も広がります。

つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる

「何度やってもわからない」「どこで間違えたのか自分でもわからない」そんなときこそ、すららのAI機能が力を発揮してくれます。

学習の進捗や解答データから、子どもがつまずいているポイントを解析し、苦手な部分を中心に自動で問題を出題してくれます。

無理に先に進まず、「わかる」を確実に積み重ねていく設計になっているので、学びへのストレスが少なく、自然と自信が育っていくのです。

ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える

小テストで間違えた問題を即フィードバックできる

学習したあとにすぐ小テストがあることで、記憶が新しいうちに「どこが間違えたのか」を確認できます。

間違えた部分は、即座に復習問題として出されるから、同じミスを繰り返しにくくなるんです。

定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる

すららでは、単元ごとに「理解度診断テスト」が用意されていて、AIが自動で分析してくれます。

苦手な単元は、AIがピックアップして重点的に復習できるようになっているので、効率よく成績アップにつながりやすいです。

保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる

学習状況は保護者向けにも定期的にレポートが届くので、「今日はどこを学んだのか」「何が得意・苦手なのか」が一目でわかります。

毎日つきっきりで見ていなくても、全体の把握がしやすいのはうれしいですね。

ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応

ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる

教材に収録されている英語音声は、すべてネイティブの発音。

聞き取り練習では、自然なスピードやイントネーションに触れながら学べるので、実践的なリスニング力が身につきやすいです。

音読チェックでスピーキング練習ができる

マイク機能を使って英語を実際に声に出して練習する「音読チェック」では、発音の正しさや抑揚などをシステムがフィードバックしてくれます。

塾や英会話教室に通わなくても、家でスピーキング練習ができるのは画期的です。

単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ

英語の単語や文法といった基本的な内容も、すららではアニメーションや図解を使って、視覚的に丁寧に教えてくれます。

単なる暗記ではなく、意味や使い方をしっかり理解しながら学べるので、「なぜこうなるのか」が自然と身についていきます。

英検のような基礎〜応用まで求められるテストにも対応しやすく、「家庭学習でここまでできるなら十分」と感じる方も多いです。

ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由

1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)

すららは、1契約で複数人の利用が可能。

小学生の兄と中学生の妹が一緒に学習しても、別々に契約する必要がありません。

「兄弟が多いから教材費がかさむ…」と悩むご家庭には、ぴったりの仕組みです。

小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい

無学年式だから、学年が違っても同じアカウントでそれぞれのレベルに合わせた学習ができます。

家族でまとめて使えることで、費用を抑えつつ質の高い学習が継続できるんです。

科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない

また、すららは「必要な教科だけを選べる」カスタマイズ性も特徴のひとつです。

たとえば「英語だけ」「数学と国語だけ」といった選び方ができるので、不要な教科にお金をかけることもありません。

家庭ごとのニーズに合わせて無駄なく使える点も、多くの方に選ばれている理由のひとつです。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて

メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある

すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる

毎日の学習が「やりっぱなし」にならないように、すららコーチが進捗を確認しながらサポートしてくれます。

子どもの理解度やペースに合わせてアドバイスをくれるから、自分にぴったりの学習ができて、自信にもつながります。

コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる

苦手分野を多めに、得意なところはスピードアップ…そんな柔軟な学習計画を、コーチが一緒に考えてくれるので、子どもも無理なく学習を続けやすいです。

「うちの子、ついていけるかな…?」という不安も自然と軽くなります。

メリット2・不登校・発達障害対応に特化している

不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある

すららは、ただの「家庭用タブレット教材」ではなく、文部科学省のガイドラインに沿った教材として認められている信頼性があります。

学校に通えなくても、自宅で安心して学べる仕組みが整っているんです。

不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い

すららでの学習は、条件を満たせば「学校の出席」として認められることがあります。

専任コーチが提出書類のサポートもしてくれるので、手続きが不安な保護者にも心強いです。

ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる

発達特性に合わせたカリキュラムや学習サポートも充実しています。

音声やアニメーションを活用した「多感覚学習」、短時間学習の設計、つまづきをAIが分析する機能など、ひとつひとつが子どもの「できた!」を引き出すために考えられています。

メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる

学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる

「小3の子だけど、小1の漢字が苦手」「中学生だけど小学校の分数をやり直したい」そんなときも、すららなら自由に戻って復習することができます。

逆に、得意な分野はどんどん進めることができるので、ムダのない効率的な学習が可能です。

発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント

ASDやADHDなど発達特性のあるお子さんは、ひとつの理解の抜けやすさが全体のつまずきにつながりやすいです。

すららはそれを前提とした設計になっており、「自分のわかるところから、じっくり繰り返す」という流れが自然に作られているのが心強いです。

メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密

AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント

AIが瞬時に苦手分野を診断し、ピンポイントで問題を出してくれる一方で、「今日は集中できなかった」などの感情面は人間のコーチがカバーしてくれます。

データと気持ちの両面から見守ってもらえるから、子どもも安心して取り組みやすいです。

AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる

機械的な出題だけでなく、「今週はちょっとペースを落とそうか」「この分野をもう1回見直そう」といった微調整ができるのも、すららコーチの存在があるからこそ。

ひとりひとりに合ったオーダーメイドの学習ができるのは、本当にありがたいです。

メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる

「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム

設問に対して自分の言葉で答えを組み立てる練習を繰り返すことで、ただ選ぶだけのクイズ的な学習では身につかない“思考力”が鍛えられます。

文章の構成を意識した書き方が自然と身についていくので、作文や記述問題への苦手意識も減っていきます。

読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい

タブレットひとつで、読んで・考えて・書く力まで身につけられる教材は少なく、すららならではの特長です。

紙にこだわらなくても、しっかりと国語力・文章力を育てていくことができるのは、今の時代にぴったりのスタイルと言えます。

メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい

すららは一時中断→復帰が簡単にできる

解約してもアカウントや学習データが保持されているため、再開したいときにまたすぐ続きから学べる仕組みになっています。

再度教材を一から設定し直す必要がないので、気負いなく戻れるのが嬉しいです。

不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要

「調子の良いときは集中して取り組めるけど、心が疲れてしまうとストップしてしまう」――そんな波があるお子さんにも、すららの仕組みはぴったりです。

誰かに急かされることなく、本人の気持ちに合わせて学習できるので、学びを嫌いにならずに済むのも魅力です。

メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある

すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数

すららには「学習記録レポート」や「進捗管理機能」が標準で備わっているため、それらのデータを学校へ提出することで出席扱いが認められやすくなります。

書類の作成やサポートも、専任コーチが一緒に手伝ってくれるので、保護者の負担も軽減されます。

不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは

すららは、単なる学習教材ではなく、不登校支援に特化した仕組みを持っています。

教育委員会や医療機関と連携しながら、必要な書類やサポート体制を整えてくれるため、「どうやって学校に伝えればいいの?」という不安を抱える保護者にも心強い存在です。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します

すららは無学年式で個別学習ができる、注目度の高いタブレット教材です。

ただし、口コミやSNSなどでは「うざい」といった否定的な言葉も見かけることがあります。

それには一定の理由があり、決して教材の質が低いというわけではなく、サポートの仕組みや使い方によっては合わないと感じるケースがあるのです。

この記事では、すららが「うざい」と感じられてしまう原因を具体的に取り上げ、その背景や実際の学習スタイルとの相性について丁寧にご紹介していきます。

検討中の方にとっては、使う前に気をつけたいポイントとして、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある

すららの特徴のひとつに、学習サポートとして「すららコーチ」がついてくれる仕組みがあります。

これは、お子さんの学習状況を見守り、進捗に応じてアドバイスやフォローをしてくれるありがたいサービスです。

ただ、家庭によってはその連絡頻度が「ちょっと多いかも…」と感じられてしまうこともあるようです。

特に、自分のペースで進めたいと感じている子や、静かに学習に集中したいタイプにとっては、サポートの声かけが逆にプレッシャーになってしまう場合もあるのです。

親としてはありがたい支援も、お子さんの性格次第では「干渉されている」と受け取られることもあるので、スタート前にサポートの頻度や関わり方を調整できると安心ですね。

自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある

すららのサポート体制は手厚く設計されていますが、それが必ずしも全員にとって心地よいとは限りません。

特に、自主的に学習を進めたいタイプのお子さんや、他人の介入を好まない性格の子にとっては、サポートの存在が“干渉”に感じられてしまうことがあります。

「一人でやりたいのに、メッセージや電話が来るたびに気が散る…」と感じる場合もあるようです。

その結果、やる気そのものが下がってしまっては本末転倒ですよね。

そうしたタイプのお子さんには、最初にサポートの活用方法や距離感について、保護者と一緒にルールを決めておくと安心です。

教材そのものではなく、「どう関わるか」で使いやすさが大きく変わってきます。

原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある

すららはAIによって学習の進捗を管理し、最適なスケジュールを自動で組んでくれる機能があります。

これは「何をどの順番でやればいいのか分からない」というお子さんにとっては非常に便利な機能ですが、一方で「自分で決める余地がない」と感じる子にとっては、窮屈に感じてしまうこともあるようです。

学習画面で「今日はここまでやりましょう」と表示されたり、達成度のバーが見えることで、「やらなきゃ」という焦りが生まれてしまうこともあります。

子どもによってはその圧が逆効果になってしまい、学習のモチベーションが下がるケースもあるため、ペース配分について親子で共有しながら使うことが大切です。

自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある

すららのAI機能は、苦手な単元やつまずきやすい箇所を見つけ出し、自動的に最適な学習ルートを提示してくれます。

ただ、これを便利と感じるか、管理されているように感じるかは、子どもによってかなり差がある部分です。

「今日はこれだけやりなさい」という表示があると、自主的に学びたいタイプの子にとっては、「命令されている」と感じてしまうこともあるようです。

特に思春期の子どもにとっては、「自分で決めたい」という気持ちが強いため、AIによる自動制御がストレスになることも考えられます。

このような場合には、保護者が「その日の状況に応じて、柔軟にやればいいんだよ」とフォローしてあげることで、気持ちを軽くしてあげることができます。

原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある

すららの学習画面には、キャラクターが登場して解説をサポートしたり、ナビゲーションをしてくれる仕組みがあります。

これは、小学生低学年などにとっては「楽しい」「飽きずに学べる」と感じられる工夫ですが、年齢が上がるにつれてそのテンションや演出が「ちょっと子どもっぽい」と感じられてしまうこともあるようです。

特に、小学高学年から中学生、思春期に入る時期の子どもにとっては、「テンションが高すぎて逆に集中できない」といった意見も見られます。

キャラクターの存在が勉強の邪魔に感じてしまうと、教材そのものへの印象も下がってしまう可能性があります。

お子さんの年齢や性格に応じて、こうした演出の合う・合わないも検討材料になるかもしれませんね。

高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある

思春期の子どもにとって、「子ども扱いされる」と感じる瞬間はとても敏感なポイントです。

すららに登場するキャラクターがテンション高く話しかけてきたり、わかりやすく解説してくれる仕組みも、年齢が上がると「わざとらしくてうるさい」と感じてしまうことがあります。

特に、自分で静かに学びたいと考えているタイプのお子さんだと、「早く進めたいのに、キャラの会話が長くてストレス…」という声もあるようです。

もちろん、こうした演出は理解しやすくするための工夫でもあるのですが、お子さんの性格や発達段階によっては逆効果になる可能性もあります。

事前に体験版などで反応を見てから決めると、ミスマッチを防げて安心です。

原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる

すららでは、資料請求や無料体験に申し込むと、その後に電話やメールでのフォローがある場合があります。

これは「ちゃんと見てくれている」「質問があったときに聞きやすい」と感じる方もいる一方で、「営業っぽくてちょっと苦手…」と感じる方も一定数いるようです。

連絡の頻度や内容によっては、「まだ始めていないのに、ちょっと押しが強いな」と思ってしまうケースもあり、そういった印象が「うざい」と捉えられる原因になることがあります。

本来はサポートの一環として行われているフォローですが、受け取り方には個人差があるため、必要以上の接触を避けたい方は、申し込み時にその点を伝えておくと安心です。

「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある

すららに対する「うざい」という口コミの中には、営業やサポートの連絡が多く感じられたことが原因のものもあります。

特にSNSでは、ほんの一部の体験が強めの言葉で発信されることがあり、それが目に留まりやすい傾向があります。

「何度もメールが来た」「電話がかかってきた」という状況が、営業としてではなく“しつこい勧誘”のように受け取られてしまうと、ネガティブなイメージに繋がってしまうことがあります。

本来はサポートとしての連絡でも、受け取り側の気持ち次第で印象は大きく変わるものです。

もし連絡が不要な場合には、初期の申し込み時点でその旨を伝えたり、受信設定を調整するなど、対処法もあります。

原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある

すららは他の通信教材と比べてやや高めの価格帯で提供されています。

そのため、保護者としては「これだけ払うのだから効果を出してほしい」と期待が高くなりやすいのも当然です。

ただし、どんなに優れた教材でも、使う本人が継続して取り組まなければ、目に見える成果はなかなか現れません。

すららは自宅学習が中心となるため、最初は保護者のサポートや声かけが必要になることもあります。

そこを乗り越えて「学習習慣」がついてくると、教材の価値も実感しやすくなるのですが、スタート段階で「任せっぱなし」にしてしまうと、思うような効果が出ずに「高いだけかも…」と感じてしまうこともあるようです。

子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる

すららは自宅での学習を基本としているため、子どもが1人で計画的に取り組めるようになるまでは、保護者の関わりがとても大切です。

しかし、共働きなどで忙しく、サポートの時間が十分に取れないご家庭では、思うように効果が出ないと感じることもあります。

「子どもが勝手にやってくれると思ったのに、結局あまり進まなかった」という声も聞かれます。

教材自体はしっかりしていても、学習の習慣が根づく前に放置されてしまうと、期待した成果に繋がらないケースもあるのです。

スタート直後は少し伴走してあげて、その後は少しずつ自立を促すというスタイルが、すららを効果的に活用するポイントかもしれません。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します

すららは無学年式の個別学習ができる家庭用タブレット教材として人気がありますが、「料金が高いのでは?」という声を見かけることもあります。

確かに、月額料金だけでなく入学金やコース内容によって金額が変わるため、最初に知っておきたいポイントは多いですよね。

料金の印象はどうしても“安いか高いか”で判断されがちですが、その中身をしっかり見てみると、サポート内容や学習の質がしっかり反映された価格になっていることもあります。

今回は、すららの料金体系の中でも、まず最初にかかる「入学金」について詳しくご紹介します。

コースごとの違いや、費用の目安についても丁寧に解説していきますので、これから検討されている方の参考になれば嬉しいです。

すらら家庭用タブレット教材の入学金について

すららを始める際には、月額料金のほかに「入学金」が必要です。

入学金とは、教材の初期登録や学習環境のセットアップ、サポート体制の準備などにかかる初期費用と考えると分かりやすいです。

料金はコースによって異なり、教科数や対象の学年帯によって2つの金額に分かれています。

初めての通信教材で「いきなり高額な費用がかかるのはちょっと…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、すららはこの入学金でしっかりとしたサポート体制を整えてくれるのが特徴です。

長期的に見れば安心感のあるサービスとして捉えることもできるので、単なる“初期費用”ではなく、“学習のスタート準備”として前向きにとらえてみてはいかがでしょうか。

| コース名 | 入学金(税込) |

| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |

| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |

すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について

すららの3教科コースは、国語・数学(算数)・英語の基礎力をしっかり育てたいご家庭に選ばれているスタンダードなプランです。

小学生から中高生まで、幅広い学年に対応していて、学年にとらわれずに自分のペースで学習を進められるのが特長です。

学校の授業についていきたい、テスト対策をしたい、苦手な教科を克服したいというさまざまなニーズに対応できる柔軟なコース構成となっています。

月額料金はやや高めに感じられることもありますが、AIによる個別分析や、すららコーチによる学習サポートが含まれている点を考えると、十分な価値があると言える内容です。

ここでは、毎月支払いコースの詳細について紹介します。

毎月支払いコースの料金

毎月支払いコースは、契約の縛りがなく気軽に始められる点が魅力です。

すららの3教科コースでは、小中コース・中高コースともに月額8,800円(税込)となっています。

この料金には、教材の利用はもちろん、苦手分析をしてくれるAIの機能や、すららコーチによる声かけ・学習のサポートなども含まれており、教材だけでなくサポート全体の料金として考えると納得感があります。

特に、お子さんが「一人ではなかなか勉強が続かない」という場合には、こうした外部からのフォローがあることが安心材料になることも多いです。

1ヵ月ごとの支払いなので、お子さんとの相性を見ながら、気軽にスタートできるのもポイントですね。

| コース名 | 月額 |

| 小中コース | 8,800円 |

| 中高コース | 8,800円 |

4ヵ月継続コースの料金

すららには、毎月支払いのほかに「4ヵ月継続コース」というお得なプランがあります。

こちらは、4ヵ月以上の継続を前提とすることで、1ヵ月あたりの料金が少し抑えられる仕組みになっています。

小中コース・中高コースともに月額は8,228円(税込)で、通常の毎月支払いと比べて1ヵ月あたりおよそ570円ほどお得です。

金額だけを見れば小さな差かもしれませんが、4ヵ月・6ヵ月と続けていくことで、合計の差額はかなり大きくなります。

何より、すららは短期間で劇的に成績が変わるというより、日々の積み重ねで力がついていく教材です。

そのため、最初から数ヵ月は継続して取り組むつもりでいる方にとっては、この4ヵ月コースは無理なく続けやすく、コスト的にも安心できる選択肢だと感じます。

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について

すららの4教科コースは、国語・数学(算数)・理科・社会の主要教科をまんべんなく学べる内容になっています。

中学受験対策や学校の成績アップを目指したいご家庭にとって、理社の強化はとても重要なポイントになりますよね。

すららでは、アニメーションを使ったわかりやすい解説や、確認テストなどを通して、理科・社会の知識を楽しく定着させられる工夫がされています。

料金は、毎月支払いの「小学コース」で8,800円(税込)、4ヵ月継続の「小中コース」であれば月額8,228円(税込)と、継続プランを選ぶことで少しお得に利用できる仕組みです。

暗記に偏りがちな教科こそ、映像やクイズ形式で取り組むことで、無理なく楽しく学習を進めることができるのが魅力です。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |

| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について

すららの5教科コースは、国語・数学・英語・理科・社会すべての主要教科を自宅でまんべんなく学べる充実した内容になっています。

特に中学生にとっては内申点や高校受験のために5教科のバランスがとても大切ですし、小学生のうちから幅広く基礎を固めておきたいというご家庭にもぴったりです。

このコースでは、単に教科数が多いというだけでなく、AIがそれぞれの教科ごとの苦手を分析し、効率的な学習ルートを提示してくれるのが特長です。

学習量が多くなる分、教材の質や進め方がしっかり整っているかが重要ですが、すららではスモールステップで学べる設計になっているため、子どもでも無理なく取り組めるようになっています。

ここでは、毎月支払いコースの料金についてご紹介します。

毎月支払いコースの料金

すららの5教科コースの月額料金は、小学コース・中高コースともに10,978円(税込)となっています。

確かに、他の通信教材と比べると高めに感じるかもしれませんが、5教科すべてに対応し、さらにAIによる個別学習支援と、すららコーチによるサポートまで含まれていることを考えると、その価値は十分にあると感じられます。

教科ごとの成績をバランスよく伸ばしたい場合や、苦手な分野を見逃さずに克服したい場合には、こうした一体型の教材がとても便利です。

また、家庭での学習時間にムラが出やすいお子さんでも、自分のペースで進められる柔軟性があるため、塾通いが難しいご家庭でも安心して取り入れられます。

以下に料金の詳細をまとめました。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース | 10,978円 |

| 中高コース | 10,978円 |

4ヵ月継続コースの料金

すららの5教科コースには、毎月支払いとは別に、4ヵ月以上の継続利用を前提とした割安プランも用意されています。

こちらの継続コースを選ぶと、小中コース・中高コースともに月額10,428円(税込)で利用することができ、通常の月額よりおよそ550円ほどお得になります。

すららは、短期間で成果を求めるというより、毎日の積み重ねで力をつけていくタイプの教材です。

そのため、最初からある程度の期間を見越して学習を進めたいご家庭には、この継続プランがぴったりです。

料金面だけでなく、継続を前提にしたことで学習計画も立てやすくなり、学習習慣の定着にもつながります。

費用を抑えつつ、じっくりと取り組みたい方におすすめのコースです。

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します

すららは無学年式の家庭用タブレット教材として、多くの家庭で利用されている人気の学習ツールです。

ですが、検索すると「うざい」というキーワードが出てくることもあり、気になっている方も多いのではないでしょうか。

実はそれ、教材がしっかりサポートしてくれるからこそ、そう感じる声が出てしまうこともあるのです。

一方で、すららはAIによる個別対応や、子どものペースに合わせたカリキュラム設計で、多くのご家庭に支持されています。

今回は、特に利用者の多い「3教科コース(国語・数学・英語)」について、その勉強効果を3つのポイントに分けて詳しく紹介していきます。

これから利用を検討している方にとって、判断材料になればうれしいです。

すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します

勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い

すららでは、つまずきやすい基礎の部分を、アニメーション解説や図解を通して、わかりやすく説明してくれます。

特に「文章を読むのが苦手」「板書では理解しづらい」といったお子さんにとっては、視覚的に理解を助けてくれることが大きなメリットになります。

また、解説を見たあとすぐに確認問題に取り組む設計になっているため、「学んだことをすぐに使う」流れが自然に身につくのです。

このサイクルによって、ただ覚えるだけでなく、理解→定着へとスムーズにつなげることができるのがすららの強みです。

早い段階で「わかる・できる」の感覚を得ることで、お子さん自身が学ぶことへの自信をつけやすくなります。

勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる

すららの教材は、1つの学習ステップが細かく区切られていて、1回の学習時間も短めに設定されています。

そのため、集中力が続きにくいお子さんでも無理なく取り組むことができるようになっています。

特に「解けた=理解できた」とは限らない場面で、すぐに解説が表示され、なぜそうなるのかを丁寧に教えてくれるので、「なるほど、そういうことか」と納得しながら次へ進めます。

このサイクルがしっかりと設計されていることで、「できる」だけで終わらず、「わかる」「応用できる」段階まで自然に成長できるのです。

テスト対策だけでなく、将来的な応用力を育てるためにも、こうした段階的な設計はとても効果的です。

勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する

中学生にとって、国語・数学・英語の3教科は内申点に大きく影響する重要な科目です。

高校受験を見据えると、日々の定期テストでしっかりと点数を取っておくことが求められます。

すららの3教科コースでは、単元ごとに区切られたテスト対策に直結する内容が豊富に用意されており、定期テストの範囲に合わせて柔軟に学習できるのが魅力です。

また、AIが分析してくれるため、どの範囲が苦手で何を重点的に復習すればいいのかが明確になります。

こうした仕組みによって、ただ学習するだけではなく「点数を上げる」ための戦略的な取り組みが可能になります。

目的がはっきりしているお子さんほど、すららの良さを実感しやすいコースです。

すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します

勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる

理科や社会のように、単元ごとの知識を積み重ねるタイプの教科は、ただ一度学ぶだけではすぐに忘れてしまいがちです。

すららでは、インプット→アウトプットの流れが非常にスムーズに設計されていて、まずはアニメーションで楽しく学び、その後すぐに確認テストで知識を使うステップが組み込まれています。

この繰り返しの仕組みによって、ただ「読んで覚える」よりもはるかに高い記憶定着が期待できます。

また、理解度に応じて復習タイミングを自動で調整してくれるため、苦手な単元は自然と何度も触れることになり、無理なく身につけられるのもポイントです。

自宅学習でも効率よく理社を習得したい方にとって、大きなメリットのある設計です。

勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい

すららでは、理科や社会のような情報量の多い教科でも、「どこが重要なのか」が明確に整理されていて、要点を絞った学習ができるようになっています。

特に忙しい中学生や、集中力が続きにくい小学生にとって、限られた時間で最大限の成果を出すには、こうした“時間対効果”の高い学習設計がとても大切です。

各単元はコンパクトにまとめられ、解説→確認問題→復習という流れがテンポよく進むため、自然と理解が深まり、テストに出やすいポイントを効率的におさえることができます。

「長時間机に向かうのは難しいけれど、ちゃんと成績につながる勉強がしたい」というお子さんには、すららの要点学習が非常に相性が良いと感じます。

勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み

すららの4教科コースは、テスト対策の面でも非常に効率的な設計になっています。

学校の授業ではどうしても全員のペースに合わせる必要があり、理解が追いつかないまま次へ進んでしまうこともありますが、すららなら自分のペースで必要な部分を繰り返し学べます。

また、AIが過去の学習データを分析して、「ここをもう一度やっておこう」という提案をしてくれるため、時間をかけるべきポイントが明確になります。

忙しい時期でも、短時間でピンポイントに復習できるのは大きな強みです。

塾に通うのが難しいご家庭や、家で効率よくテスト対策をしたいという方にとっては、この「短時間で成果を出す力」がとても頼りになると感じます。

すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します

勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結/ 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須

中学生の成績評価に大きく関わってくるのが、主要5教科の通知表の評価です。

たとえ1〜2教科が得意でも、他の教科の成績が伸び悩んでしまうと、内申点としての評価は上がりづらくなってしまいます。

すららの5教科コースでは、すべての教科をまんべんなく学習できる構成になっているため、「苦手は減らし、得意はさらに伸ばす」という理想的なバランスを目指すことができます。

しかも、無学年式のため理解が浅い単元に戻って復習することも可能で、学年に縛られない柔軟な学習ができるのも魅力です。

内申点アップや成績の底上げを目指す中学生にとって、非常に効果的な学習環境だと言えるでしょう。

勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ/模試や過去問対策にも応用できる

すららの教材は、教科書の内容をベースにしつつも、応用力や実践力を養うことができる構成になっているため、高校受験の対策にも十分対応できます。

特に、模試や過去問では、単なる暗記では太刀打ちできない問題も多く出題されますが、すららでは「なぜそうなるのか」を丁寧に解説してくれるため、理解が深まり応用力が身につきやすいです。

さらに、自分のペースで苦手な範囲に集中できるので、模試での弱点分析→補強→再挑戦といったサイクルも自宅で完結します。

高校受験に向けて本格的に学習を始めたいお子さんにとって、すららの5教科対応コースは、成績アップと実力強化の両方を叶える頼もしい味方になります。

勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的

5教科すべてを学習していく上で、「どこから手をつければいいのか分からない」と悩むことはよくあります。

すららでは、AIが過去の解答履歴や学習データをもとに、お子さんの苦手な単元を自動で分析し、最適な学習計画を提案してくれます。

そのため、「勉強はしているのに成果が出ない」「やるべきことがわからない」といったモヤモヤを減らすことができます。

特に5教科となると、学習の優先順位を間違えると時間だけが過ぎてしまうこともあるため、こうしたAIサポートは効率面でも非常に頼りになります。

効率よく、ムダのない学習を目指したい方にはぴったりの機能です。

勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い

すららは「短時間でも効果を実感しやすい」と感じている利用者が多いのが特長です。

スモールステップの設計と、必要な情報だけを効率よく伝える解説により、時間をかけずに重要なポイントを理解できる仕組みが整っています。

塾や学校では移動時間や待ち時間なども含まれますが、すららであれば、自宅で空いた時間にピンポイントで学習できるため、無駄が少なく学習効果が高まります。

さらに、各教科の理解度に応じて内容が変わっていくため、「つまずいたまま進む」ということもなく、常に“今の自分に必要な学習”に集中できるのです。

忙しい毎日でも、効率よく学びたいと考える家庭にとって、大きな魅力となるポイントです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由

SNSや口コミで「すららはうざい」といった声を見かけることもありますが、実際のところ、発達障害や不登校の子どもたちにとって、すららはとても安心して使える教材です。

理由のひとつは、プレッシャーを感じにくい設計とサポート体制が整っているからです。

集団の授業に馴染めなかったり、教室の雰囲気に圧倒されてしまう子でも、すららなら自分のペースで静かに取り組むことができます。

さらに、学年に縛られない無学年方式なので、「できないところから逃げずに戻れる」「得意な分野はどんどん進められる」といった柔軟な学びが可能です。

すららは、単なる教材ではなく、安心して学習を継続できる“環境”を提供してくれる存在です。

安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない

学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない

すららは、無学年式の教材なので、今の学年やカリキュラムにとらわれる必要がありません。

「今は〇年生だからここをやらなきゃ」といった縛りがなく、自分にとって必要な学びを、自分のタイミングで進めることができます。

たとえば、以前につまずいた単元に戻って学び直したり、得意な単元はどんどん先取りしたりと、柔軟に調整できることが大きなメリットです。

学校の授業のように、クラスの進度に合わせる必要がないので、「取り残されるかも」「バカにされるかも」といったストレスがありません。

これにより、心の余裕を持ちながら学習に取り組むことができ、「勉強=嫌なもの」というイメージがつきにくくなります。

ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる

すららは、発達特性に合わせた柔軟な使い方ができる点でも安心です。

たとえば、ADHDタイプのお子さんは集中の波が大きいため、「今なら集中できる!」というタイミングに一気に進める学習スタイルが合っていることがあります。

すららなら1ユニットが短めに設計されているので、短時間集中のサイクルにもフィットしやすいです。

一方で、ASDタイプのお子さんは、見通しの立つスケジュールを好む傾向があるため、「毎朝10時にすららを30分」というように、決まった時間に決まったことをする習慣にも適しています。

それぞれの子どもの特性に寄り添いながら、「その子なりの学び方」で取り組めるからこそ、無理なく続けられる安心の教材なんです。

安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい

アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない

すららのキャラクターたちは、子どもに寄り添うような口調とテンポで、学習をサポートしてくれます。

答えが正解でも不正解でも、決して感情的な反応をされることはなく、いつも一定のトーンで丁寧に解説してくれるのが特徴です。

学校では、先生の表情や声色に敏感に反応してしまい、「怒られたかも」「嫌われたかも」と不安になる子もいますが、すららのキャラクターはそういった“人間関係の気疲れ”を感じさせません。

間違えても責められず、正解すればすぐに肯定的なリアクションが返ってくるため、安心してチャレンジできるのです。

このような一貫した対応は、心が敏感な子どもたちにとって、勉強を「安全な活動」として認識するための大きな後押しになります。

人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる

対面での会話や、人とのやり取りが苦手な子にとって、「学ぶ=人と関わること」という構図があると、それだけで学習への意欲が下がってしまうことがあります。

すららは、完全非対面での学習環境を提供してくれるため、「自分の空間」「自分のペース」で集中することができます。

誰かと話さなくても、間違いを指摘されることもなく、正解・不正解に対する評価も穏やかなので、「傷つけられる」ことがありません。

だからこそ、学習に対して心を開きやすくなり、「これなら続けられそう」と感じる子が多いのです。

安心して取り組める環境があるからこそ、本来の理解力や集中力を引き出すことができるのは、すららの大きな魅力のひとつです。

安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計

すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている

すららは、単に「問題を解かせる」だけの教材ではありません。

大切にしているのは、“子どもが理解できる流れ”に沿って内容が進むこと。

たとえば、一つの概念を教える際にも、いきなり難しい言葉や専門用語を使うのではなく、身近な例えやイラストを交えながら、ステップを踏んで丁寧に解説してくれます。

そのため、「つまずく前に理解できる」構造がしっかりとできていて、自然に納得しながら進めることができます。

間違えても、「ここでこう考えるといいよ」と優しく導いてくれる設計になっているので、混乱したまま置いていかれることがありません。

誰にとっても「わかる」が積み重なる体験ができる、それがすららの大きな安心ポイントです。

読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい

読字障害(ディスレクシア)を持つお子さんにとって、文字情報ばかりの教材は大きな負担になります。

また、ASDの子どもの中には、言葉そのものを理解するのに時間がかかるタイプも多く、長文の説明や抽象的な言い回しが苦手な傾向があります。

すららでは、こうした特性にも配慮されており、文字だけに頼らないビジュアル中心の構成、音声によるナビゲーション、アニメーションでの例示などが取り入れられています。

「読むのが苦手」でも、「見て、聞いて、感じて」学ぶことができるので、理解しやすく、無理なく学習を進めることができます。

情報の受け取り方に偏りがある子でも、自分に合った形で知識を吸収できるのが、すららの大きな強みです。

「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長

子どもの中には「視覚から情報を得るのが得意」なタイプと、「聴覚からの入力のほうが理解しやすい」タイプがいます。

すららは、どちらのタイプにも対応できるよう設計されていて、たとえば図解やイラストを豊富に使った視覚的な説明と、すべての内容を丁寧に読み上げてくれる音声ナビの両方が用意されています。

これにより、子ども自身が自分の得意な方法で学びやすくなり、「何となく分かった気がする」ではなく、「本当に理解できた」と実感しやすい構造になっているのが特長です。

視覚優位・聴覚優位といった“情報処理の個性”を尊重した設計だからこそ、多様な子どもにとって安心して取り組める教材となっているのです。

「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる

すららの音声解説は、再生速度を自分で調整できる機能がついています。

これは、情報の処理スピードにばらつきがある発達障害の子にとって、とてもありがたい工夫です。

たとえば、言葉を理解するのに時間がかかる子は「ゆっくり再生」でじっくり聞くことができ、逆に、テンポよく進めたい子は「早送り」でストレスなく学習を進められます。

「もう少しゆっくり話してくれたら分かるのに…」と感じる子どもにとって、速度が選べるだけで集中力が大きく変わってくることがあります。

このように、“子ども自身が自分の学びをコントロールできる”ことは、安心感や自己効力感にもつながります。

特性に応じて柔軟に対応できる仕組みが、すららにはしっかり備わっています。

安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計

「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい

すららのキャラクターたちは、子どもが間違えたときでも決して頭ごなしに「違うよ」と否定したり、焦らせるような反応はしません。

代わりに、「なぜその答えになったのか?」「どこで考え方が違ったのか?」を一緒に振り返るスタイルで進んでいきます。

そのため、子ども自身が「なるほど、そういうことか」と納得しながら学び直せるのが特徴です。

自分で理由を理解して、次に活かせる経験になるので、単に“正解・不正解”に振り回されず、自然と自信が積み上がっていきます。

発達障害のある子どもにとって、「間違えた=ダメな自分」と思い込むことが少なくない中で、否定ではなく“納得のフィードバック”があることは、自己肯定感を守る上でとても大きな安心材料になります。

学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい

集団の中で学習していると、他の子と比べられたり、「どうしてこんな問題もわからないの?」という空気にさらされたりすることがあります。

こうした状況は、特に繊細な子や自己評価が下がりやすい子にとって、強いストレスになってしまいます。

すららでは、そういった“他人との比較”がまったく存在しないので、「できなくて恥ずかしい」という気持ちを抱くことがありません。

自分のペースで進められるからこそ、他人の目を気にせずに学習に集中でき、「できなかったらどうしよう」という不安を感じずにチャレンジできます。

ミスを恐れずに繰り返し挑戦できることは、学力以上に“自分を信じる力”を育てることにもつながっていきます。

安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい

アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる

すららの学習は、まるで物語を読み進めるような感覚で進んでいきます。

先生役のアニメキャラクターが優しくナビゲートしてくれたり、問題も一問一答の堅苦しいものではなく、クイズ番組のようなテンポで出題されるので、楽しさを感じながら学べる仕組みになっています。

たとえば「○○が正解だと思ったらタップしてね」といったような誘導があるので、自分から自然に画面に触れたくなるんです。

この“参加している感覚”が、子どもの「もう1問やってみようかな」という気持ちを引き出してくれます。

「次が気になる」「楽しいからもう少しだけ続けたい」と思わせてくれる仕掛けがあるからこそ、無理なく学習が習慣化されていくんです。

ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある

ADHDの子どもたちは、目に見える成果や即時的なリアクションに対してモチベーションが上がりやすい特性を持っています。

すららはその特性をよく理解した設計になっていて、問題に正解すればすぐにキャラクターが「すごいね!」と褒めてくれたり、ポイントが表示されたりと、目に見える“ごほうび”があるのが嬉しいポイントです。

ユニットも短く区切られているので、「終わった!」という達成感を何度も味わうことができ、やる気を維持しやすくなっています。

さらに、「がんばったことがすぐに認められる」という体験が自己肯定感の向上にもつながり、勉強そのものに対するポジティブな気持ちが育っていきます。

結果が見えるからこそ、継続できる――それがすららの魅力です。

安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい

ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い

すららのコーチたちは、子どもの発達特性に対して理解のある方が多く在籍していて、画一的な指導ではなく「その子に合った関わり方」でサポートしてくれます。

たとえば、集中力が続きにくいADHDのお子さんには、短時間で終えられる学習の組み方を提案してくれたり、不安の強いASDタイプの子には、学習の見通しが立つようなスケジュール作成をしてくれたりと、一人ひとりに合わせた丁寧な対応をしてくれるのが魅力です。

保護者からの相談にも親身に耳を傾けてくれるため、「うちの子のこと、わかってくれてるな」と感じられることも多く、信頼感を持って任せることができます。

専門知識だけでなく、子どもとの距離感もとても大切にしてくれる存在です。

コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる

すららのコーチは、学習の内容を確認したうえで、その子のペースや生活リズムに合わせた学習計画を立ててくれます。

毎週どこまで進めればいいのか、どんな順序でやるとつまずきにくいかなどを具体的にアドバイスしてくれるので、保護者が全部を考えて管理する必要がありません。

また、学習ログをもとに「ここでつまずいているかも」といったポイントも見抜いてくれて、適切なサポートが入るように調整してくれます。

こうしたきめ細かな対応によって、「勉強が分からなくなってそのまま放置される」ということが起きにくくなり、安心して継続できるんです。

親としても、「ひとりじゃない」という安心感があることで、子どもに優しく関われるようになるケースが多いです。

安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる

タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る

すららは、特別な教材や大量のプリントを準備する必要がありません。

必要なのは、ネット環境とタブレット(またはパソコン)1台だけ。

このシンプルさは、日々の学習を習慣にする上でもとても大きなメリットになります。

学習スペースに物があふれて集中できない、準備や片付けに時間がかかる、といった負担がなく、すぐに始めてすぐに終えられるのも続けやすい理由のひとつです。

また、保護者の付きっきりサポートも不要なので、「仕事しながらでも安心して任せられる」「一緒にやらなきゃというプレッシャーが減った」と感じる方も多いです。

子どもが自立して学習できる環境を、無理なく整えられることが、家庭学習を長く続けるための支えになります。

通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる

学校に行けない日が続くと、どうしても「みんなと同じように勉強できていない」と感じてしまい、子ども自身の自信を失わせてしまうことがあります。

すららなら、家にいながら学校と同じように主要教科をバランスよく学べるので、学習の穴ができにくく、取り残されている不安を感じずに済みます。

「今日はこれができた」「先週よりわかるようになった」という感覚を自分で積み重ねていけるからこそ、学校に戻るときにも「やってきたから大丈夫」と前向きな気持ちを持つことができます。

不登校や一時的な休学の期間であっても、「学びが止まっていない」という実感を持たせてあげられるのは、親にとっても子どもにとっても心強いことです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します

SNSなどで「すらら うざい」と検索すると、解約方法が分かりづらい・やめにくいといった声を見かけることがあります。

でも、実際のところ、すららの解約や退会の手続きはそこまで複雑ではありません。

ただし、「解約」と「退会」は意味がまったく異なるため、間違えてしまうと後悔するケースもあります。

たとえば、「とりあえず使わないから退会してしまおう」と判断してしまうと、学習履歴や設定がすべて削除されてしまったり、もう一度使いたくなったときにゼロからのスタートになってしまうことも。

そこでこの記事では、「解約と退会の違い」「手続きの方法」「注意点」について、わかりやすく解説していきます。

すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します

すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。

すららの「解約」とは、利用中のコースをやめて、毎月の支払い(利用料)を止める手続きのことを指します。

つまり、「ちょっと使うのをやめたいな」「一旦お休みしたい」という場合には、解約をすればそれ以降の課金がストップされます。

アカウント自体は残るため、後から再開したいときにも学習データが引き継げる状態になっています。

すららでは日割り計算がないため、月末に向けて解約を申し出た方がお得になることもあります。

学習の様子やペースに合わせて、無理なく休止できる仕組みが整っているので、「今は一時的に手を止めたい」という人には、この“解約”がぴったりです。

焦らず、タイミングを見ながら手続きを進めるのがおすすめです。

すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。

一方、「退会」はすららの会員資格そのものを終了する手続きです。

つまり、アカウントを完全に削除し、学習履歴・コーチのサポート履歴・設定情報など、すべてのデータが消去されます。

もう二度と使う予定がない、あるいは完全に解約したいという方には退会が適しています。

ただし、退会してしまうと「また始めようかな」と思った時に再登録が必要になり、過去の学習データを引き継ぐことはできません。

特に、お子さんの成長やタイミングで「また使うかも」と感じる方には、まず“解約”にとどめておくのがおすすめです。

退会は電話での解約時に同時に依頼することもできますし、後から追加で申し出ることも可能です。

すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話

すららの解約手続きは、専用のサポート窓口「すららコール」へ電話で連絡することで行います。

WEBサイトやマイページ上からは手続きができないため、「ちょっと面倒かも」と思う方もいるかもしれませんが、その分しっかりと本人確認を行ったうえで対応してくれるので、安心して利用できる仕組みになっています。

電話では、オペレーターの方が丁寧に案内してくれるため、初めての人でも不安なく進めることができます。

「このまま休会にしておいた方がいいですか?」といった相談も可能で、状況に応じたアドバイスも受けられます。

確実に解約したい場合は、営業日と時間帯を確認のうえ、少し時間に余裕をもって連絡を入れるのがおすすめです。

| 【すららコール】

0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |

すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない

すららの解約は、公式サイトやマイページ、メール、問い合わせフォームなどからは受け付けていません。

すべての解約手続きは「すららコール(電話)」による対応のみとなっています。

これは、本人確認や誤解のないスムーズな対応のために必要な仕組みです。

実際、「メールを送っても返事がこない」「マイページに解約ボタンがない」と戸惑う声もありますが、公式にも“電話のみで受付”と明記されているため、間違えて自己判断で手続きを進めないように注意しましょう。

不安がある場合でも、電話であれば直接スタッフと会話できるため、「解約でいいのか、休会がいいのか」などの相談も含めて安心して進めることができます。

すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など

すららコールに電話をすると、まずは「本人確認」の手続きがあります。

これは、安全性を確保するために必要なステップで、登録している情報と照らし合わせながら解約手続きを進めるために行われます。

確認される内容としては、「登録者の氏名」「すららID」「電話番号」などが中心です。

特にIDについては、マイページや契約時のメールに記載されているので、あらかじめメモしておくとスムーズです。

登録名と保護者名が異なる場合などは、事前にその旨を伝えることで対応してもらえる場合もありますので、安心してください。

オペレーターの方も丁寧に案内してくれるので、必要な情報をきちんと伝えれば、難しい手続きはありません。

すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません

すららの解約手続きを電話で進める際には、「いつまで利用したいか」という“解約希望日”を伝える必要があります。

ただし、すららは月額課金制のため、日割りでの返金や請求の調整は行われていません。

たとえば、月初に解約しても、その月の利用料は満額で発生します。

したがって、解約のタイミングには少し注意が必要です。

月の中旬以降に「やめようかな」と思った場合でも、できればその月の終わりまで活用してから手続きする方が損をしにくいです。

事前に締め日の確認や、翌月分の請求が始まる前に余裕をもって電話することがおすすめです。

「今日中に解約したい」という場合も対応はしてもらえますが、日割り計算されない点だけはあらかじめ理解しておくと安心です。

すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする

すららの退会は、毎月の利用を止める「解約」とは異なり、アカウントそのものを削除するための手続きになります。

つまり「もうすららを使う予定がない」「学習履歴も残したくない」という場合に、希望すれば退会ができます。

ただし、退会手続きは解約が完了してからでないと進められません。

そのため、まずはすららコールで解約を済ませた上で、「退会もしたい」と伝える流れになります。

なお、退会をしなければならない決まりはなく、「また使うかもしれない」「学習履歴をとっておきたい」と考えている場合は、解約のみでストップしておいても全く問題はありません。

焦って退会せず、一度解約だけして落ち着いてから判断するのもひとつの選択です。

すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える

退会を希望している場合は、すららの解約手続きを電話で行うときに、オペレーターにその旨を伝えるだけでOKです。

電話一本で「解約とあわせて退会もしたい」と申し出れば、必要な案内をその場で進めてくれます。

追加でフォーム入力などの手間はなく、口頭で意思を伝えるだけでスムーズに手続きを進めてもらえるので安心です。

ただし、退会してしまうと学習履歴やアカウント情報はすべて消えてしまい、再開したいと思ったときには一からのスタートになります。

これまで頑張った記録も見られなくなるため、完全に使う予定がないと確信できるときにのみ選ぶのが理想的です。

もし迷っているなら、ひとまず解約だけにしておくと安心です。

すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)

「退会をしないとお金がかかり続けるのでは?」と心配される方もいますが、すららでは「解約」さえ済ませていれば、料金はそれ以降一切発生しません。

つまり、アカウントを残しておいても費用はかからず、ログインもそのままできる状態が続きます。

学習履歴や進捗状況も保存されたままなので、「またやってみようかな」と思ったときに、スムーズに再開できるのがメリットです。

とくにお子さんが一時的に学習をお休みしたいだけの場合や、別の教材と比較して検討中のときなどは、退会せずに残しておく方が後悔しにくいです。

退会は“完全にやめるための最終手段”と考えて、焦らず判断するのが安心です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します

「すららって実際どうなの?効果あるの?」「“うざい”って聞いたけど、使い方が悪いだけじゃないの?」と疑問に感じている方もいるかもしれません。

実はすららは、ただ与えるだけではもったいない教材なんです。

すららが本領を発揮するのは、“正しい使い方”ができたとき。

子どもの特性や年齢に合わせて取り組み方を工夫することで、学習への姿勢や理解度がぐんと変わってきます。

「毎日無理なく続ける」「ほめて伸ばす」「自信につなげる」など、すららを使いこなすためのコツは意外とシンプル。

この記事では、小学生・中学生・高校生・不登校の子など、それぞれの状況に合ったすららの効果的な活用法をご紹介します。

今日からできる小さな工夫で、ぐっと前向きな学びにつながっていきますよ。

【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します

小学生のお子さんにとって、学習は「できるようになる」こと以上に、「楽しく続けられるかどうか」がとても大切なポイントです。

すららは、短時間でも集中できる設計や、キャラクターによる声かけ、視覚的にわかりやすいレッスンなど、小学生にとって取り組みやすい工夫がたくさん詰まっています。

でも、ただ与えるだけではうまくいかないのも事実…。

特に低学年では、親の関わり方やごほうびの工夫など、「ちょっとした仕掛け」で子どものやる気が大きく変わってくるんです。

ここでは、すららを小学生が無理なく・楽しく・継続的に使うためのコツを4つご紹介します。

「うざい」と感じさせず、「これならやれるかも」と思ってもらえるような工夫を、家庭での声かけや習慣づくりのヒントとして参考にしてみてくださいね。

使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける

小学生にとって、長時間集中して勉強するのはなかなか難しいですよね。

とくに低学年のお子さんは、まだ集中力が育ちきっていないので、「短時間で切り上げること」が大切です。

すららは1ユニットがコンパクトに設計されているため、1回20〜30分ほどでサクッと取り組めるのが大きな特長。

毎日少しずつ積み重ねることで、無理なく学習習慣が身についていきます。

大事なのは「長くやらせる」ことではなく、「毎日やる」というリズムをつくること。

毎日決まった時間にタブレットを開く習慣ができると、子ども自身も“今日は何をするか”が自然と分かってきて、取り組みへのハードルが下がっていきます。

まずは週3日からでもOK。

焦らずじっくりリズムを整えてあげましょう。

使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く

小学生のうちは、「できたことに対して目に見えるごほうび」を用意することで、やる気がぐっと高まります。

すららはポイントが貯まったり、キャラがほめてくれたりと、システム上でも達成感を得やすい作りになっていますが、それに加えて家庭でも“ごほうび制度”を用意してあげると効果的です。

たとえば、1ユニット終わるごとにシールを貼る「すららシール台帳」を作ってみたり、3日続けたら小さなお菓子を用意してあげるなど、ちょっとした達成感の演出がおすすめです。

ごほうびは高価なものでなくても、「できたね!」という言葉がけだけでも十分モチベーションにつながります。

大切なのは「努力が見えること」。

ごほうびがあることで、学習が楽しい時間になっていきますよ。

使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い

低学年のお子さんほど、「ひとりでやってごらん」ではなかなか取り組んでくれないもの。

でも、親が隣で一緒に画面を見たり、「すごいね、今のちゃんと分かったね」と声をかけるだけで、子どもはうれしくなってどんどん前向きになります。

すららは視覚的にも楽しく、キャラクターとのやりとりもあるので、親も一緒に「へぇ〜そうなんだ!」とリアクションしてあげると、自然と学習が“遊び”に近づいていきます。

「一緒に楽しむ姿勢」は、学習を“やらされるもの”ではなく“やりたいこと”に変えてくれる大きな力になります。

とくに最初の数週間は、親の関わりが鍵です。

タイミングを見て少しずつ手を離していけば、いつの間にか子ども自身の習慣になっていきますよ。

使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する

子どもは得意な教科ばかりに偏りがちですが、実は“苦手なところから手をつける”方が、学習効果もやる気も高まりやすいんです。

すららには「AI診断テスト」があるので、それを活用すれば、どこでつまずいているのかがすぐに分かります。

たとえば「算数の文章題だけ苦手」「国語の語彙が弱い」など、具体的に見える化されると、親も声をかけやすくなります。

苦手からスタートするのは最初こそハードルが高く感じるかもしれませんが、小さな成功体験が積み上がることで、「やればできるんだ!」という気持ちにつながっていきます。

苦手教科が“怖くなくなる”というだけでも、子どもにとっては大きな一歩です。

まずは1日1ユニットだけでもOK。

すららを使って、苦手の壁を少しずつ崩していきましょう。

【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します

中学生になると、授業の進度も難易度も一気に上がり、部活や友人関係なども忙しくなって「家での勉強が後回しになりがち…」という声をよく聞きます。

そんな中でも、すららは“短時間でも効率よく学習できる教材”として、多くの中学生に選ばれています。

ただし、何となく使うだけではもったいないのも事実です。

中学生には中学生なりの、効果的な使い方があります。

すららには、定期テスト対策・夜の学習ルーティン化・コーチによる個別サポート・予習復習の両立など、中学生の学習スタイルに合った使い方がしっかり整っています。

ここでは「忙しい中でも続けやすい」「学習効果が実感できる」すららの活用法を4つご紹介します。

毎日がんばる中学生だからこそ、“自分のペースで、無理なく続ける”工夫がカギになります。

使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる

中学生にとって最も現実的な目標は「定期テストの点数アップ」です。

すららは、単元ごとにまとまった確認テストがついているので、学校のテスト範囲と照らし合わせながら「今やるべき単元」を逆算して使うことができます。

テストまでの日数を逆算し、「今日は英語の文法、明日は理科の計算問題」など、1日単位のミニスケジュールを立てて取り組むと効果的です。

何をどこまで終わらせればいいのかが明確になると、勉強の不安もグッと減ります。

すららの進捗管理画面を見ながら「この範囲はもう完了してるね」と確認してあげると、子どもの自信にもつながります。

テスト勉強を“追い込み型”から“計画型”に変えるための強い味方、それがすららです。

使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない

中学生は、部活や習いごとで夕方以降がバタバタしがち。

でも、夜の過ごし方を少し工夫するだけで、すららを「継続できる学習習慣」に変えることができます。

おすすめは、寝る前の20〜30分を“すららタイム”にすること。

たとえば「お風呂→すらら→寝る」のようにルーティン化すると、1日の中で自然に学習時間が確保できます。

夜は脳が静かになり集中しやすい時間帯でもあるので、1ユニットに集中して取り組むだけでも十分な学習効果が期待できます。

「部活で疲れてるのに勉強させるのはかわいそう…」と思うかもしれませんが、すららなら短時間で完結できるので、無理なく習慣化が可能です。

毎日のリズムに“無理なく溶け込む”形で取り入れていくことが、中学生にはおすすめです。

使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる

中学生になると、勉強の難易度も上がり、親も内容についていくのが大変になってきますよね。

そんな時に心強いのが、すららの「すららコーチ」の存在です。

このコーチは、学習計画の立て方、テスト前の勉強の進め方、苦手単元のアドバイスなど、実践的なサポートをしてくれます。

メッセージでのやり取りを通じて、子どもの状態を見守ってくれるので、「一人で抱え込まないで済む」という安心感が生まれます。

また、コーチからの言葉は、親の言葉よりもスッと入ることも多く、思春期の子どもにとって“ちょうどいい距離感”の存在でもあります。

勉強面だけでなく、気持ちのモチベートにもつながるサポートなので、ぜひフルに活用していきましょう。

使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる

すららは、無学年式で自由に単元を選べるので、「復習」と「予習」の両方に活用できます。

特に英語や数学など“積み上げ型”の教科は、予習で理解してから授業を受けることで、授業内容が「分かる!」と感じられ、自信につながります。

また、授業でつまずいた単元をすぐに復習できるのもすららの強みです。

たとえば、英語の過去形が苦手なら、前の文法単元に戻ってじっくり見直しができます。

学校の進度にとらわれず、自分に必要な部分だけをピンポイントで強化できるので、限られた時間の中でも効率的に力をつけることができます。

復習ばかりだと気持ちが落ち込みがちですし、予習ばかりだと理解が浅くなることも。

バランスよく取り入れていくのがベストです。

【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します

高校生になると、学習内容のレベルが一気に上がり、「授業についていけない」「何から手をつけていいか分からない」と感じることも増えてきます。

さらに、進路や模試、定期テストと向き合う中で、苦手意識を持ったまま時間だけが過ぎてしまう…という悩みも少なくありません。

そんな中で、すららは“基礎に戻って学び直せる無学年式教材”として非常に相性が良いツールです。

特に、苦手と得意を同時に強化するアプローチや、学校の授業とペースが合わない子にとって、自分に合ったスピードで学習できる点が大きな魅力です。

ここでは、すららを高校生が最大限に活用するための効果的な使い方を4つご紹介します。

基礎力を固めながら、自分のペースで学びを進めるコツを知ることで、学習の不安を少しずつ自信に変えていけますよ。

使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する

高校生になると、教科ごとの得意・不得意がはっきりしてきます。

「英語は好きだけど数学が苦手」「社会は得意だけど理科が不安」といったバランスの偏りも多い時期です。

すららは、無学年式の教材なので、学年や単元に縛られず、自分の理解度に合わせて学習を進めることができます。

たとえば、苦手な数学は中学レベルまで戻って基礎から復習し、得意な英語は高校レベルの応用に挑戦するといった柔軟な使い方ができます。

「全教科を同じテンポで進める」のではなく、「必要なところに集中して取り組む」ことで、効率よく実力を伸ばすことが可能です。

毎日の学習時間をどう使うかがカギになる高校生にとって、この“並行学習”は非常に効果的な戦略になります。

使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める

「授業が早すぎてついていけない」「逆に簡単すぎて退屈…」という声は、高校生によくある悩みのひとつです。

すららは、学年の枠にとらわれず、自分のペースで自由に学習できるため、こうした授業とのギャップを埋めるのにぴったりです。

たとえば、「この単元だけ理解できていない」と感じたときも、必要な部分だけをピンポイントで復習することができます。

また、進学校で授業が高速で進んでしまう場合も、すららで予習しておけば、理解が追いつきやすくなります。

誰かと比べることなく、「自分がどこを理解すればいいか」「どこでつまずいているか」に集中できる環境は、精神的な安心にもつながります。

自分に合うテンポで着実に学びたい高校生にこそ、すららは心強い味方です。

使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い

模試や共通テストで高得点を狙うには、何よりもまず「基礎力の安定」が重要です。

すららは、文法や公式の“意味”をしっかり理解させてくれる設計になっているため、「なぜそうなるのか?」を納得しながら学習できるのが強みです。

特に英語・数学・理科などの積み上げ型教科では、表面的な暗記よりも、土台の理解が得点力に直結します。

また、すららの「テスト形式問題」や「診断テスト機能」を使えば、模試前に自分の弱点をチェックすることも可能です。

「何となくできてる」ではなく、「ここができない」と言語化できる状態に持っていくことで、模試や共通テストでの点数アップにもつながります。

過去問演習だけに頼らず、“基礎の底上げ”から始めるのが、高校生のすらら活用のコツです。

使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される

高校生になると、勉強時間の自己管理がとても重要になります。

でも、ただ「今日は2時間勉強した」と言っても、それが効果的だったのかどうかが分からないこともありますよね。

すららでは、学習した時間・進捗・達成率などがグラフで可視化されるので、自分のがんばりを“見える形”で確認することができます。

この「見える化」は、モチベーション維持にとても効果的です。

また、どの教科に偏っているのか、どの単元が未達成かも一目でわかるので、次の学習計画が立てやすくなるのもポイント。

もしスケジュールが崩れたとしても、すぐに軌道修正できるのは、視覚的に把握できるからこそです。

自分を客観的に見ながら、勉強と上手に付き合っていきたい高校生におすすめの使い方です。

【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します

不登校の子どもにとって、「勉強を再開する」ということは、学力だけでなく心のエネルギーも必要になる大きなチャレンジです。

教室に行けなくても、家で学べる環境があれば、安心感を得られるだけでなく、少しずつ「自分にもできるかも」と前向きな気持ちが芽生えていきます。

すららは、そうした不登校の子どもたちに寄り添えるよう設計された教材のひとつです。

無学年式でプレッシャーがなく、自分のペースで進められるうえ、コーチやシステムのサポートも充実しています。

ここでは、すららを「勉強の再出発」に役立てるための効果的な使い方を4つご紹介します。

大切なのは、学習の成果よりも“安心して取り組める環境”を整えること。

焦らず、少しずつステップアップしていけるような使い方を一緒に考えていきましょう。

使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる

不登校になると、どうしても昼夜逆転や生活の乱れが起きやすくなります。

「朝起きて、学校に行かなくてもやることがある」という小さな目的があるだけで、生活にリズムが戻ってくることも多いです。

すららは、自分の好きな時間に短時間から学べるので、「午前中に1ユニットだけやってみよう」という形で取り入れるのにぴったり。

学習を軸に“起きる時間”や“活動する時間”を作ることで、心と体のバランスも整いやすくなります。

無理に1時間勉強する必要はありません。

まずは10分からでもOK。

たとえば「朝10時に起きて、10時半にすららを1ユニット」という“ミニ時間割”を作ることで、少しずつ生活リズムが整っていきます。

勉強を再開するためではなく、「元気を取り戻す手段」として、すららを活用するのがおすすめです。

使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み

不登校の子どもにとって、教室のように「誰かと比べられる」「質問されるかもしれない」という不安がない環境はとても大切です。

すららは、人とのやり取りが不要で、アニメーションキャラクターがやさしく教えてくれる設計になっているため、緊張せずに自分のペースで取り組めるのが大きな魅力です。

また、「わからなくても怒られない」「間違えても大丈夫」と思えることで、勉強に対するハードルがぐっと下がります。

学習中に気が散ってしまっても、自分のタイミングで再開できるので、安心して継続できます。

親が付きっきりで見守らなくても進められる点も、子どもにとっては「ひとりでできる」という自信につながります。

自宅という“安心基地”で、自分だけのペースで学べる環境を整えることが、再スタートの一歩になります。

使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する

不登校の子どもは、「できない自分」「周りと比べて遅れている自分」に無意識に落ち込んでしまいがちです。

そんなときこそ、小さな成功体験が心の栄養になります。

すららは、学習を進めるごとにキャラクターが声をかけてくれたり、達成度が画面に表示されたりと、自然に「できた!」を実感できる設計になっています。

この“ほめられる仕組み”があることで、子どもは「少しでも前に進んでいる」という実感を持ちやすくなります。

たとえば、「今日は1問正解できた」「ユニットを最後まで終えられた」といった小さな達成でも、それをしっかり認めてあげることが自信の回復につながります。

学校に戻ることよりも、「勉強するのがちょっと楽しいかも」と思える気持ちを育てることが、何より大切です。

使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ

不登校のお子さんにとって、「相談できる相手がいない」「自分の気持ちをわかってもらえない」という孤立感は、勉強以上に大きな壁になります。

そんなときに役立つのが「すららコーチ」の存在です。

すららコーチは、学習のサポートはもちろん、子どもの気持ちに寄り添うメッセージをくれたり、「できていること」「がんばっていること」を客観的にフィードバックしてくれます。

親からの声がプレッシャーになってしまう時期でも、第三者からのやさしい言葉はすっと心に届きやすいもの。

「大丈夫」「ここまでできたね」という声かけだけで、子どもは安心し、また一歩を踏み出せるようになります。

孤立しがちな環境に“つながり”を生む手段として、コーチングは非常に心強いサポートになります。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します

良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい

すららは、アニメーションを活用したインタラクティブな学習スタイルが特長で、特にタブレット端末に慣れている子どもにとっては「遊びの延長」のような感覚で取り組める点が評価されています。

学習中に登場するキャラクターも親しみやすく、優しく声かけしながら進行してくれるため、学習に対するハードルが下がり、「勉強=嫌なもの」というイメージがつきにくいようです。

集団授業のようなプレッシャーもなく、自分の理解度や集中力に合わせて学べるのが好評です。

良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです

視覚的な刺激が豊富なすららは、ADHD傾向のあるお子さんにも向いているという声があります。

単調な文字だけの教材と違い、画面上でキャラクターが動いたり、イラストで補足してくれたりするため、飽きずに学習を継続しやすいのが魅力。

また、問題に正解するたびに褒められる演出があるなど、ポジティブなフィードバックが自信につながりやすいというメリットもあります。

短時間でも「できた!」という実感が得られやすい点が、高く評価されています。

良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります

学校に通うことが難しい時期や不登校経験のある子どもにとって、すららは「見られている」感覚がない学習環境として安心材料になっているようです。

自分のペースで一人で進められる上、レベルや苦手に応じたカリキュラムが組まれているため、焦らず段階的に取り組むことができます。

過去に勉強が苦手だった子でも、つまずきポイントから丁寧にやり直せるため、やり直し学習やブランク明けのリスタートにも最適だと感じたという口コミが寄せられています。

良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい

中学生や高校生になると、部活動や習い事で時間が限られる中、通塾する余裕がない家庭も少なくありません。

すららはタブレット1台でいつでもどこでも学習できるので、部活後の夜間や休日のスキマ時間を有効に使えると好評です。

特に、定期テスト前の復習や苦手科目の強化など、目的別にピンポイントで取り組める機能があり、自主学習の効率を高めてくれる点でも支持されています。

日々の学習習慣を無理なく作れるのもポイントです。

良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています

すららは、紙に書くことが苦手な子どもや、発達に特性がある子にも配慮された教材設計がされており、タブレット操作だけで学習が進められる点が大きな魅力です。

鉛筆を使わずとも回答できることから、「書く」という動作でのストレスが軽減され、学習へのハードルが大幅に下がります。

動画や音声、視覚的な補助もあるため、読み書きが苦手でも理解が深まりやすく、成功体験を積み重ねながら学習を継続しやすい環境を提供してくれます。

悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな

低学年の子どもはまだ自立した学習習慣が身についていないことも多く、「タブレット学習だから自動で進められるだろう」と思っていた親にとっては、想定外の負担になる場合もあります。

とくに「次に何をするか」「今やっていることが正しいか」といった確認を、大人のサポートなしでは難しい場面もあり、最終的に横で一緒に見守る必要が出てきます。

親が忙しい家庭では、この点に不便を感じるという声が見受けられました。

悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります

すららは自宅で完結できる学習スタイルですが、学習意欲が継続しにくい不登校の子どもにとっては、一度モチベーションが下がると再開が難しくなるケースもあるようです。

メールや学習ナビゲーターからのサポートはありますが、対面での強制力がない分、家庭だけでやる気を引き出すのは難しいとの声もあります。

「誰かに見られていないと続けられない」「そばに寄り添ってくれる人がほしい」と感じる子には、もう一歩の支援が必要だとされています。

悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません

高校生向けコースでは、基礎を丁寧に解説するスタイルが特徴ですが、進学校に通っている生徒や、すでに一定の学力がある子には「内容が簡単すぎて進度が遅く感じる」との声があります。

特に受験対策や応用レベルの学習を早めに始めたい生徒にとっては、ペースが合わずもどかしさを感じることも。

学習レベルに応じて柔軟にコース選択できるような仕組みがあれば、より満足度が高まるかもしれません。

悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね

すららのアニメーション形式は、子どもが楽しみながら学習できるという利点がある一方で、「同じような演出が続いて飽きてしまった」という口コミもあります。

特にゲームやYouTubeなどに慣れている子どもにとっては、刺激の少ないコンテンツは物足りなく感じることも。

演出のバリエーションや、学習の進度に応じた変化があると、継続しやすくなるという意見も見られます。

悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

すららは月額制の教材で、通塾よりもリーズナブルに見えるものの、1人ごとの契約が必要なため、兄弟が多い家庭ではその分費用がかさむという指摘があります。

加えて、長期間利用すると年間で数万円単位の出費になり、「塾ほどではないが、決して安くはない」と感じる保護者も。

特に継続的に効果を出すために半年〜1年以上使う場合は、コストと効果のバランスを慎重に見極める必要があるようです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します

「すららって本当に信頼できる教材なの?」「会社の実態や実績が気になる…」という声をよく見かけます。

とくに“うざい”や“怪しい”といったネガティブな検索ワードを見てしまうと、なんとなく不安になるのも無理はありません。

でも、実際にはすららは文部科学省の指針にも準拠し、全国の学校でも導入されている信頼性の高い教材です。

運営元である「すららネット」は、教育とテクノロジーを融合させたEdTech(エドテック)分野で、長年実績を積み重ねてきた企業でもあります。

ここでは、そんな「すららネット」という会社の基本情報や、これまでの受賞歴・導入実績などをご紹介していきます。

安心して教材を選びたい方や、企業としての信頼性を確かめておきたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

| 運営会社 | 株式会社すららネット |

| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |

| 本社住所 | 〒101-0047

東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |

| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |

| 資本金 | 298,370千円 |

| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |

| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |

| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース

・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |

参照:会社概要(すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問

すららについて調べていると、「うざい」「やばい」など、ちょっと不安になるような言葉を目にすることがありますよね。

でも、こうしたワードの多くは、実際に使ってみた人の率直な感想や、期待とのギャップから生まれたものであり、教材そのものが悪いというわけではありません。

むしろ、すららは発達障害や不登校など、さまざまな学習の悩みを抱える子どもたちにも対応できる、柔軟で個別性の高い教材です。

ここでは、そうした疑問を解消するために「すらら」に関してよくある質問と、関連ページへのリンクをまとめています。

「気になっているけどちょっと不安…」という方も、ぜひここで情報を整理して、納得のいく選択に役立ててみてくださいね。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すらら うざい」と検索すると、ちょっとギョッとするような言葉が出てくることがありますよね。

大切なお子さんに使わせる教材だからこそ、ネガティブな口コミは気になりますし、事前にしっかり把握しておきたいという気持ちはよくわかります。

ただ、実際のところ“うざい”という意見の多くは、「子どもが続けたがらない」「親が期待しすぎた」「サポートの受け方がわかりにくかった」など、使い方や受け取り方によるものがほとんどです。

つまり、教材自体の品質に問題があるというよりは、“使い方のミスマッチ”が原因になっているケースが多いということ。

こちらでは、そうした口コミの背景や真意について丁寧に解説した記事をご紹介しています。

判断材料として、ぜひチェックしてみてくださいね。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

発達障害やグレーゾーンのお子さんにタブレット教材を検討していると、「すららはどうなの?」「普通の教材と比べて料金が高い?それとも安い?」と、費用面の情報も気になりますよね。

すららは、発達障害の有無にかかわらず、すべての子どもに「フラットな学習環境を提供する」という考え方を大切にしており、特別な割引や専用料金があるわけではありません。

ただし、ADHDやASD、学習障害(LD)などの特性に応じたサポート体制や、合理的配慮が追加料金なしで整っているため、内容的には非常にコスパが高いといえます。

こちらのリンクでは、実際の料金プランとその考え方について詳しく解説しています。

費用に関する不安や疑問がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

お子さんが学校に行けない状態が続くと、「勉強の遅れ」だけでなく、「出席日数」や「内申点」についても心配になりますよね。

そんな中、文部科学省が定める条件を満たせば、家庭でのICT教材による学習でも“出席扱い”が認められる場合があります。

すららは、そのガイドラインに対応した教材のひとつ。

無学年式での学習や、学習履歴の記録機能、すららコーチによるサポート体制など、「学校に準じた学習」として認められやすい要素がそろっています。

ただし、出席扱いの可否は学校ごとの判断や、医師の診断書の有無などによって変わることも。

こちらのページでは、出席扱いの申請手順・必要書類・注意点などを詳しく解説しています。

学校とのやり取りが不安な方も、ぜひ一度読んでみてくださいね。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららへの入会を検討している方の中には、「少しでもお得に始められないかな?」とキャンペーン情報を探している方も多いはず。

すららでは、時期によって入会金割引やお得な特典が受けられる【キャンペーンコード】を発行していることがあります。

このコードを使うことで、入会手続きの際に割引が適用されたり、資料請求時に特典が受け取れたりするなど、ちょっと嬉しいメリットがあるんです。

ただし、キャンペーンは時期や対象によって内容が異なるため、「どうやって使うの?」「どこで入手できるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。

こちらのページでは、キャンペーンコードの入手方法・使用手順・注意点まで、わかりやすく解説しています。

申し込み前に一度チェックしておくと安心ですよ。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららを使ってみたものの、「うちの子には合わなかったかも…」「一旦お休みしたい」など、さまざまな理由で退会や解約を検討する方もいらっしゃると思います。

教材の契約や解約は意外と複雑に感じることも多く、「電話が必要?」「ネットでできる?」「退会と解約の違いって何?」と、混乱しがちですよね。

すららでは、【解約】=月額利用の停止、【退会】=アカウント削除と定義されており、基本的には電話での手続きが必要です。

また、日割り計算はないため、タイミングにも注意が必要です。

こちらのページでは、すららの退会・解約に関する流れや注意点を、ステップごとに丁寧に解説しています。

「なるべくスムーズに手続きを済ませたい」「二度手間は避けたい」という方は、ぜひ事前にご覧になってみてください。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

通信教材を選ぶとき、「月額料金だけじゃなく、他にもかかるお金はあるのかな?」と不安に感じる方は少なくありません。

すららでは、基本的にかかる費用は【入会金】と【月々の受講料】のみとなっており、紙の教材代や添削費用、タブレットのレンタル料など、別途請求されることは基本的にありません。

ただし、使う端末(パソコン・タブレット)は自前で準備する必要があるため、そこは事前に確認しておきましょう。

Wi-Fiなどの通信環境も安定している方がスムーズに学習が進められます。

教材費がシンプルでわかりやすい点は、すららの大きな魅力のひとつです。

詳しい料金シミュレーションを見たい場合は、すららの公式ページや資料請求もあわせてチェックしてみてくださいね。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

ご家庭にお子さんが2人以上いる場合、「兄弟で1つの契約をシェアできたら助かるなぁ」と考えるのは自然なことですよね。

ただ、すららでは“ひとりひとりに最適なカリキュラム”を提供する設計になっているため、基本的に【1契約につき1人の利用】が原則となっています。

なぜかというと、学習履歴・成績データ・コーチのサポート内容などが、それぞれの子ども専用に細かく記録・調整されていく仕組みだからです。

兄弟で共用してしまうと、学習進度やサポート内容が混ざってしまい、正しいサポートができなくなる可能性があります。

もし兄弟での利用を検討している場合は、別々の契約をするか、すららに兄弟割引があるタイミングを狙うのがおすすめです。

すららの小学生コースには英語はありますか?

「英語も今のうちからやらせたい」と考えるご家庭にとって、英語がカリキュラムに含まれているかどうかは大きなポイントですよね。

すららの小学生コースでは、【英語あり】と【英語なし】のプランを選ぶことができます。

英語を含むプランでは、発音・リスニング・語彙などの基礎からしっかり学べる内容になっており、「初めて英語に触れる」というお子さんにもぴったりです。

アニメーションや音声つきのレッスンで、楽しく英語の世界に入っていけるよう工夫されています。

無理に文法を詰め込むのではなく、“英語って面白い!”と思ってもらえる構成なので、英語が苦手な子にも安心です。

将来の中学英語への橋渡しにもなるので、気になる方はぜひ英語ありプランをチェックしてみてくださいね。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららの大きな特長のひとつが「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの存在です。

でも、「実際にどんなことをしてくれるの?」とイメージがわかない方も多いと思います。

すららコーチは、教材の使い方だけでなく、お子さんの学習進度・理解度・つまずきポイントを見ながら、個別にアドバイスや励ましのメッセージを送ってくれる頼れる存在です。

とくに「家庭での学習習慣が続かない」「どの教科を優先すべきかわからない」といった悩みに対して、柔軟に寄り添った対応をしてくれます。

また、発達障害や不登校などの特性に理解のあるコーチも在籍しており、子どもだけでなく保護者にも安心感を与えてくれます。

「親が全部見なくてもいい」――その負担を軽くしてくれるのが、すららコーチの大きな役割です。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました

すららを検討していると、チャレンジタッチ・スマイルゼミ・スタディサプリなど、他の家庭用タブレット教材とどう違うのか気になってくる方も多いと思います。

「本当にすららでいいの?」「口コミで“うざい”って見たけど、他と比べてどうなの?」という不安の声もよく聞かれます。

実際、それぞれの教材には対象年齢・学習スタイル・サポート体制・価格設定などに違いがあるため、お子さんの性格や家庭環境によって“合う・合わない”が分かれます。

ここでは、すららと他の人気教材を項目ごとに比較しながら、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくまとめました。

「うちの子にはどれが合うんだろう?」と迷っている方が、自信を持って選べるような材料になれば嬉しいです。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ

「すららって本当に大丈夫?」「うざいって言われてるのは本当?」そんな不安からスタートした方も、ここまで読んでいただく中で、実際のすららの特長や、他教材との違い、料金面の実態など、だいぶイメージがクリアになったのではないでしょうか。

たしかに、すべての子にとって“完璧な教材”は存在しません。

けれど、発達障害や不登校といった個別のニーズに寄り添いながら、コーチの支援も受けられるタブレット教材は、他にはあまり見かけない貴重な選択肢です。

「合う・合わない」は実際に使ってみないとわからない部分もありますが、資料請求や体験版などを活用しながら、まずは“我が子に合うかどうか”を丁寧に見極めてみるのが一番です。

噂に惑わされず、子どもにとって安心できる学習環境を選んであげたいですね。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較